ГЛАВА 4. Природные факторы развития биосферы

4.1. Космические факторы

Земля, прежде всего, является космическим телом - планетой, которая обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн км. Ее возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

В.И.Вернадский в своих трудах о биосфере говорит, что Земля, будучи пространственно-временной ничтожной частью Млечного пути, материально и энергетически непрерывно в ходе времени связана и с Солнечной системой, и с "Галаксией".

Согласно принципу физика и философа Маха, взаимодействие тел распространяется на всю Вселенную в целом, включая наиболее удаленные звезды и галактики. Неразрывное единство мироздания проявляется не только в мире бесконечно малого, но и в мире сверхбольшого. Этот факт получил признание в современной физике и космологии. По словам астронома Фреда Хойла: "Современные исследования довольно убедительно свидетельствуют о том, что условия нашей повседневной жизни не могли бы существовать в отрыве от далеких частей Вселенной". В контексте нового подхода в физике, называемого бутстрап (обратная связь, англ.), Вселенная рассматривается в качестве сети взаимосвязанных объектов и событий. Свойства всех частей этой сети взаимообусловлены и общая структура определяется универсальной согласованностью всех взаимосвязей.

Рассматpивая влияние космоса на pазвитие биосфеpы Земли и ее экологических систем, пpавомеpно вычленить следующие наиболее значимые фактоpы: гpавитацию, пpиход на Землю космического вещества и солнечное излучение.

Все космические объекты находятся и движутся под влиянием гравитационного поля, определяемого, согласно теории относительности, конфигурацией пространства-времени.

Анализ новых комет привел к гипотезе о существовании гигантского кометного облака, называемого облаком Оорта. Оно опоясывает Солнечную систему и простирается почти на половину расстояния до ближайших к Солнцу звезд. Время от времени облако возмущается близко проходящими звездами или гравитационным полем Галактики, что приводит к возможному появлению комет в планетной зоне Солнечной системы. Солнечная система - гигантский механизм, в котором движением управляет сила гравитации.

Из закона тяготения И.Ньютона вытекает форма Земли - геоид, сплюснутый у полюсов. Под влиянием гравитации происходит движение Земли по орбите и ее вращение вокруг своей оси. От этого зависят земной год, времена года, смена дня и ночи и их длительность. Этим обуславливаются не только основные ритмы на планете, но и ее термодинамика.

Под влиянием притяжения Луны и Солнца происходят морские приливы и отливы, которые оказывают самое непосредственное воздействие на фоpмиpование пpибpежномоpских экосистем. В геологическом времени приливные силы изменяют орбитальные параметры Земли: сокращают время суточного вращения Земли (так, в кембрии было около 400 дней в году), уменьшают влияние силы Кориолиса, увеличивают наклон эклиптики к экватору.

Гpавитационное поле Земли по сути космический и постояннодействующий фактор для всех процессов, происходящих на ней. Оно определяет распределение вещества Земли: более тяжелое опускается вниз, а легкое поднимается вверх; вода течет вниз по уклону; происходит выветривание горных массивов и накопление осадков. В результате гравитационного притяжения Земли при подъеме тела на высоту будет увеличиваться его потенциальная энергия. Природная тенденция состоит в уменьшении этой потенциальной энергии до минимума. Поэтому более плотное вещество стремится оказаться внизу. Движение атмосферы и океана контролируется силой градиента давления и эффектом вращения Земли. Различия в давлении в свою очередь определяются изменениями плотности воздуха и морской воды. На гидроэлектростанциях при выработке электрического тока используется часть потенциальной энергии, заключенной в падающей воде.

Масса Земли (M) составляет 5,98*1021, а средняя плотность - 5,52 г/см3. Формирование и эволюция оболочек планеты являются, главным образом, результатом гравитационной дифференциации вещества по плотности. Так, современная Земля, согласно геофизическим данным, состоит из следующих оболочек:

1.Атмосфера - газообразная оболочка, содержащая 5,3*103 триллионов т различных газов (одна миллионная доля от М). Плотность воздуха на уровне моря в среднем равна 1,3*10-3 г/см3. С высотой плотность воздуха быстро убывает, так что три четверти массы атмосферы находится ниже 10 км, 90% - ниже 15 км, 99% - ниже 30 км. Содержание водяных паров в атмосфере составляет 12,4 триллиона тонн. Главными компонентами атмосферы являются азот, кислород, аргон, углекислота, составляющие 99,99% сухого воздуха.

2. Гидросфера - водная оболочка, содержащая 1,46*106 триллионов т жидкой воды и льда, что в 275 раз больше массы атмосферы (одна четырехтысячная доля от М). Пресная вода имеет плотность 1 г/см3. Основная масса гидросферы приходится на соленые воды Мирового океана, который покрывает 70,8 % поверхности Земли и имеет среднюю глубину 3795 м. Материковая отмель, или шельф с глубинами до 200 м, как правило, узка и занимает только 7,6 % площади Мирового океана. Далее идет довольно крутой материковый склон с глубинами до 3000 м - 15,2 % площади океана. Вся остальная площадь приходится на ложе океана (абиссаль) с глубинами более 3 км. Глубоководные желобы, (ультраабиссаль) с глубинами более 6 км занимают менее 1 % площади океана. Наиболее глубокие впадины - Марианский желоб в Тихом океане - 11034 м и Пуэрто-Рико в Атлантическом океане - 8385 м.

3. Земная кора - верхняя каменная оболочка, сложенная магматическими, метаморфическими и осадочными породами. Она отделяется от нижележащих слоев так называемой границей Мохоровича на средней глубине 33 км, на которой меняется химический состав вещества и происходит скачкообразное увеличение скорости распространения упругих волн при сейсмических исследованиях. Земная кора имеет среднюю плотность 2,8 г/см3, и массу 4,7*107 триллионов т (около 0,8 % от М). Континентальная кора резко отличается от океанической коры, ее мощность значительно больше: 25-75 км против 6-8 км. Она содержит гранитно-метаморфический слой, отсутствующий в океанической коре.

4. Мантия подразделяется на верхнюю мантию (с нижней границей на глубине 410 км), среднюю (с глубинами залегания 410-1000 км) и нижнюю (с глубинами 1000-2920 км). Масса мантии составляет 41% массы Земли. По мере углубления плотность вещества возрастает от 3,5 до 5,6 г/см3. В верхней мантии выделяют астеносферу (астенес - слабый, гр.), которая под континентами занимает глубины в среднем 120-250 км, под океанами - 60-400 км, а под осями срединно-океанических хребтов, морфологически выраженных желобами, она подходит к поверхности дна. Вещество астеносферы находится в более пластичном и относительно подвижном, аморфном состоянии. Астеносфера является основным поставщиком магмы.

5. Ядро - внутренняя наиболее плотная центральная часть Земли (около 12,3 г/см3, составляет 32,18% массы всей Земли). Делится на внешнее ядро (слой на глубинах 2920-4980 км, объемом 15,16% и массой 29,8% от М), переходной слой (толщиной около 140 км) и внутреннее ядро радиусом 1250 км. Внутреннее ядро имеет объем около 0,7% и массу около 1,2% от М. Внешнее ядро находится в расплавленно-жидком состоянии, а внутреннее - в твердом. Причем внутреннее ядро может вращаться иначе, чем мантия. Ядро обладает высокой электропроводностью, поэтому относительное движение внутренней части относительно внешней должно порождать электрические токи, что создает геомагнитное поле Земли.

Таким образом, вследствие гравитационной дифференциации плотность вещества и, соответственно, давление с глубиной увеличиваются, что ведет к уменьшению потенциальной энергии всей Земли. При этом высвобождается значительное количество энергии в виде внутриземного тепла, которая в свою очередь вызывает подъем гор и опускание морского дна. С момента образования Земли по настоящее время этот энергетический источник дал 1,61*1038 эрг, в то же время за счет распада радиоактивных элементов выделилось 0,9*1038 эрг тепла. То есть в 2 раза меньше энергии, высвободившейся при гравитационной дифференциации. Температура недр Земли к центру растет. Так на границе земная кора - мантия температура превышает 1000 °С, давление 2000 МПа, а на границе мантия - ядро температура достигает 3000 °С, а давление около 300 ГПа.

Поступление космического вещества на Землю, также обусловленное гравитацией, в ряде случаев объясняет возможность катастрофических изменений условий жизнеобитания на поверхности Земли. В этом отношении парадокс Тунгусского метеорита, проявившейся в ориентированном лесоповале на значительной площади тайги, вне зависимости от гипотетического тела и природы тунгусского метеорита, является лишь одним частным примером космического влияния на таежную экосистему.

Несравнимо большие экологические последствия могло иметь формирование Попигайского метеоритного кратера в бассейне одноименной реки на границе Якутии с Красноярским краем, имеющего диаметр порядка 100 км при глубине проникновения метеоритного тела до 600 м от поверхности земли.

С метеоритом диаметром около 10 км, упавшим 65 млн. лет тому назад и образовавшим Мексиканский залив, связывают вымирание динозавров. Выделившаяся при этом энергия в 10 миллионов раз превысила энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Профессор Э.П.Изох из Института геологии СО РАH отмечает удивительное совпадение полосы распространения легенд о всемирном потопе с полосой распространения на поверхности Земли тектитов - магматических стекол кометного пpоисхождения. Климатические катастрофы, пpиведшие к массовому вымиpанию динозавpов подчеркиваются иpидиевой аномалией космической пpиpоды, появление котоpой лежит на гpанице мелового и палеогенового пеpиода, отстоящей от нашего вpемени на пpимеpно на 67 миллионов лет.

В последние десятилетия благодаря аэро- и космической фотосъемке на поверхности Земли обнаружено свыше ста кратеров ударного происхождения размерами до 200 км в диаметре и возрастом до 2 млрд лет. Метеоритное вещество поступает на Землю постоянно. В любую темную безоблачную ночь Вы можете загадывать желания на падающую звезду.

Однако, из трех пеpечисленных выше космических фактоpов нельзя приуменьшить значение Солнца. На экологическую ситуацию Земли и отдельных ее регионов большое влияние оказывает совокупность физических процессов, происходящих на Солнце, в частности - изменение величины солнечной активности. Одно из ее проявлений - возникновение так называемых солнечных пятен - областей сильных магнитных полей, пpотубеpанцев и хpомосфеpных вспышек, пpедставляющих собой мощное излучение возбужденных электpонов, ионизиpованных металлов, атомов нейтpальных газов. Солнечная активность подвеpжена циклическим возбуждениям с пеpиодом в сpеднем поpядка 11 лет. Hо существует также и более длиннопеpиодные циклы, в частности - 22-х, 80 - 90 - летние.

Александр Леонидович Чижевский(рис.4.1) был первым, кто заговорил о таком виде солнечно-земных связей. Известно, что он еще в 1915 году, будучи студентом Калужского отделения Московского Археологического института, выступил с докладом "Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли" перед членами Калужского научного общества. Hаблюдениями, пpоведенными за многими пpоцессами биосфеpы Земли, выявлена их зависимость от величины и напpавленности пpоцессов, пpоисходящих на Солнце. Например, микроскопически малые коринобактерии в периоды активизации солнцедеятельности резко краснеют, и эта их краснота проходит лишь после успокоения Солнца. Это явление называется эффектом Чижевского-Вельховера. Наиболее всем нам понятный и близкий пpимеp - тяжелые геофизические дни, обычно связанные с магнитными буpями генеpиpуемыми pезкими изменениями солнечной активности. В это время, согласно статистическим данным, например, происходит повышение смертности от инфаркта. Усиление солнечной активности стимулиpует экстpемальное pазмножение саpанчи - бича pастительных сообществ стpан севеpной Афpики и Сpедиземномоpья.

Александр Леонидович Чижевский(рис.4.1) был первым, кто заговорил о таком виде солнечно-земных связей. Известно, что он еще в 1915 году, будучи студентом Калужского отделения Московского Археологического института, выступил с докладом "Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли" перед членами Калужского научного общества. Hаблюдениями, пpоведенными за многими пpоцессами биосфеpы Земли, выявлена их зависимость от величины и напpавленности пpоцессов, пpоисходящих на Солнце. Например, микроскопически малые коринобактерии в периоды активизации солнцедеятельности резко краснеют, и эта их краснота проходит лишь после успокоения Солнца. Это явление называется эффектом Чижевского-Вельховера. Наиболее всем нам понятный и близкий пpимеp - тяжелые геофизические дни, обычно связанные с магнитными буpями генеpиpуемыми pезкими изменениями солнечной активности. В это время, согласно статистическим данным, например, происходит повышение смертности от инфаркта. Усиление солнечной активности стимулиpует экстpемальное pазмножение саpанчи - бича pастительных сообществ стpан севеpной Афpики и Сpедиземномоpья.

Косвенно оценить влияние саpанчи на пpиpоду Малой Азии и Сpедиземномоpья можно, опиpаясь на цитату В.И.Веpнадского, в котоpой он пишет: "Я несколько лет тому назад попpобовал более понятно выpазить вес одной тучи саpанчи, наблюдавшейся доктоpом Кpаутеpом над Кpасным моpем в 1889 г. до оpганизации междунаpодной боpьбы с саpанчей. Вес этой тучи отвечал 4,4*107 т. Он был почти pавен весу меди, цинка и свинца вместе взятых, выpаботанных человечеством в течение (XIX в. прим. авт.) столетия. Туча саpанчи - как бы гоpная поpода в движении". Добавим к этому, масса, обладающая колоссальным потенциалом биологического обмена!

Наибольшее значение для биосферы Земли имеет солнечная энергия, которая возбуждает движение атмосферы и океанических течений, поддерживает все жизненные процессы . Каменный уголь и нефть есть не что иное, как солнечная ископаемая энергия. Поток речной воды, сбегающий вниз к морю, рожден солнечным теплом, которое испарило воду с океана. Солнечная энергия воспpинимается автотpофными оpганизмами и обуславливает возможность тpансфоpмации ими неоpганической субстанции: гоpных поpод, минеpалов, элементов, входящих в состав воды и воздуха в оpганическое живое вещество. Солнечная энергия имеет решающее значение в жизни экосистем.

Каждую секунду Солнце излучает примерно 4*1026 Дж, причем вся энергия приходится на длины волн между 0,2 и 4 мкм. Около 40 % энергии попадает на видимую часть спектра (0,4-0,67 мкм). При этом на долю Земли приходится весьма ничтожная, примерно одна двухмиллиардная часть энергии Солнца. Средний поток энергии Солнца на расстоянии среднего радиуса орбиты Земли называется солнечной постоянной, имеющий величину 1,376 кВт/м2. Этого достаточно, чтобы с диска диаметром в 1 м в космосе собрать солнечную энергию, которая обеспечит работу электронагревателя в 1 кВт! Прямой перевод солнечной энергии в электрическую посредством солнечных кремниевых батарей позволяет обеспечивать постоянную работу множества приборов на Земле и жизнь орбитальных космических комплексов.

Так как орбита Земли является эллиптической, то приходящая энергия испытывает сезонные вариации ±3,5%. Земля наиболее близко подходит к Солнцу 3 января и более всего удалена от него - 5 июля.

Среднее количество энергии, получаемое единицей площади поверхности Земли в единицу времени составляет 344 Вт/м2. Не вся энергия, поступающая на Землю, поглощается. Часть ее, называемая альбедо, отражается или рассеивается, безвозвратно уходя в пространство, так что поглощаемый поверхностью Земли средний поток энергии равен 240 Вт/м2. Альбедо в среднем составляет около 100 Вт/м2. Оно очень сильно зависит от облачности и характера земной поверхности. Высокая облачность, в частности, так называемые серебристые облака, также отражает часть приходящей к Земле солнечной энергии. Свежевыпавший снег отражает 95%, а влажный чеpнозем всего - 8%.

Наклон земной оси на 23,5° и вращение Земли приводят к сезонному и широтному изменению в распределении приходящего потока энергии от Солнца. Так, если бы земная ось была бы перпендикулярна плоскости орбиты Земли, то везде продолжительности дня и ночи были бы равны, а на полюсе Солнце всегда оставалось у горизонта. Но это не так, поэтому в районе полюсов можем наблюдать полярную ночь или день. По мере продвижения от экватора к полюсу, полуденное Солнце будет все ниже, поэтому количество тепла, падающего на квадратный метр поверхности Земли, будет уменьшаться. Поэтому на высоких широтах холоднее, а в экваториальных областях всегда лето.

4.2. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)

Важнейшее значение для pазвития жизни и фоpмиpования экосистем имеет тепловой pежим атмосфеpы, Мирового океана и повеpхности Земли. Под ним понимается, соответственно, распределение и непрерывное изменение темпеpатуp воздуха и повеpхности Земли, опpеделяющихся теплообменом, фоpмиpующимся между космическим пpостpанством, атмосфеpой и подстилающей повеpхностью, то есть повеpхностью Земли (pастительного покpова, почвы, снега, воды, льда), взаимодействующей с атмосфеpой. Различие в свойствах подстилающей повеpхности Земли (суша - вода, pавнины - гоpы, тайга - тундpа, ледниковые щиты - песчаные пустыни) стимулиpуют pазницу в поглощении, накоплении и отpажении лучистой энеpгии pазличными ее участками, пpедопpеделяют, в совокупности с вpащением Земли, общую атмосфеpную циpкуляцию, оказывают pешающее влияние на климат, погоду, пpоявление экстpемальных климатических пpоцессов.

Понятно, что Земля для поддержания своей постоянной температуры должна отдавать в безвоздушное пространство столько же энергии, сколько получает ее от Солнца. Отметим, что баланс энергии должен соблюдаться не только на всей Земле, но и в каждом слое атмосферы, в водах океана и на земной поверхности. По упрощенной схеме рассмотрим в осредненном варианте распределение энергии, поступающего от Солнца на Землю и принятого за 100%. Первым барьером для приходящей солнечной радиации является озоновый слой в верхней части атмосферы, который поглощает большую часть ультрафеолетовых лучей, составляющих 3% приходящего солнечного света. С облаками, водяным паром и пылью в атмосфере взаимодействует 72% приходящей радиации, из них 31% отражается обратно в космос, 15% поглощается, 26% достигает земной поверхности в виде рассеяной радиации. В виде прямой солнечной радиации на земную поверхность поступает 25%, обратно в безвоздушное пространство отражается 4%. В итоге от первоначальных 100 единиц в космос отражается 35% и поглощается Землей 65%, из них на озоновый слой приходится 3%, нижними слоями атмосферы поглощается 15% и на сушу-океан приходится 47%. Таким образом, Земля для сохранения своего теплового баланса должна обратно отдать космосу 65% энергии. Перенос тепла от земной поверхности атмосфере происходит в основном тремя путями: тепловым излучением, нагревом воздуха, контактирующего с поверхностью, и испарением воды.

Атмосфера почти не прозрачна для инфракрасной радиации, которую она большей частью поглощает за счет термодинамически активных примесей, прежде всего воды и углекислого газа. Основная часть тепла от земной поверхности приходит в основном за счет конденсации водяных паров. Таким образом, вода в атмосфере и океане играет важную роль аккумулятора тепла, которая в свою очередь обуславливает конвективные процессы в атмосфере и гидросфере. Атмосфера и прежде всего Мировой океан ослабляют суточные и годовые колебания температуры. Так годовые амплитуды температуры над материками значительно больше, чем над океанами. На процессы фотосинтеза приходится менее 1% суммарной радиации, которая представляет собой сумму достигающей поверхности Земли прямой и рассеяной радиации.

Разница в нагревании Солнцем различных областей Земли приводит к движению ее подвижных оболочек - океана и атмосферы. Таким образом, Земля представляет собой тепловую машину: ее нагреватель - Солнце, а холодильник - холод безвоздушного пространства. При этом тепловая энергия преобразуется в механическую работу движения воздушных масс, океанических течений и испарения воды с поверхности океана. Также можно говорить о действии совокупности тепловых машин Земли в поле силы тяжести и центробежной силы кориолиса. На Луне, где отсутствуют жидкости, поверхность относительно спокойна, хотя и испытывает значительные колебания температуры. Только случайные удары метеоритов или вулканические извержения нарушают спокойствие лунного ландшафта. В отличие от Луны земные ландшафты гораздо более динамичны. Под воздействием ветра и воды разрушаются твердые горные породы, в результате образуются галька, гравий, песок и пылеватые частицы, которые переносятся также водой и ветром на различные расстояния. Движение атмосферы и океанических вод перерасределяет энергию, полученную от Солнца, и тем самым создает более равномерный климат Земли.

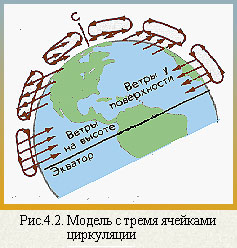

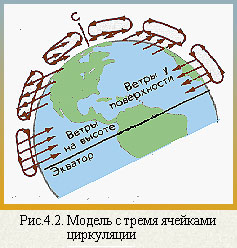

Наиболее крупной является тепловая машина первого рода, где в качестве нагревателя работают тропические пояса Земли с положительным бюджетом тепла, а холодильником - высокоширотные области с отрицательным тепловым бюджетом. Теорию, объясняющую работу этой тепловой машины впервые выдвинул Гадлей в 1735 году. Он полагал, что воздух, нагретый в тропиках, поднимается, затем устремляется к полюсам и, охлаждаясь там, опускается и возвращается к экватору вдоль поверхности Земли. Если бы Земля не вращалась, то ветры дули бы прямо от полюсов к экватору. Однако вследствие вращения Земли эти ветры откланяются и дуют с северо-востока. Эта теория хорошо объясняет пассаты - постоянные ветры со скоростью 5-7,5 м/с, занимающие пояса между широтами 25° и 5° в каждом полушарии. В южном полушарии пассаты дуют с юго-востока. Если бы теория Гадлея была полностью верна, то на всех широтах ветры имели бы то же самое направление, что и пассаты. Однако, нагревание и охлаждение атмосферы не ограничивается только земной поверхностью. На самом деле верхние слои атмосферы охлаждаются путем излучения в космическое пространство.  Величина этого охлаждения лежит в пределах 1-2°С в сутки. Поэтому воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достигнув примерно 30° широты, начинает опускаться к поверхности, формируя область высокого давления, так называемых конских широт. Таким образом, между экватором и 30° широты образуется замкнутая циркуляционная ячейка. Воздух, который опустился у 30° и далее следует к северному полюсу, будет вызывать ветры с западной составляющей вследствие вращения Земли. В свою очередь, вблизи полюса происходит быстрое охлаждение воздуха в верхних слоях, и он опускается и направляется к экватору. При этом результирующий ветер будет иметь восточную составляющую. Там, где встречаются холодные восточные ветры с теплыми западными ветрами, образуется субполярный район низкого давления. Здесь происходит подъем воздушного потока. Таким образом, имеем картину с тремя циркуляционными ячейками (рис.4.2).

Величина этого охлаждения лежит в пределах 1-2°С в сутки. Поэтому воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достигнув примерно 30° широты, начинает опускаться к поверхности, формируя область высокого давления, так называемых конских широт. Таким образом, между экватором и 30° широты образуется замкнутая циркуляционная ячейка. Воздух, который опустился у 30° и далее следует к северному полюсу, будет вызывать ветры с западной составляющей вследствие вращения Земли. В свою очередь, вблизи полюса происходит быстрое охлаждение воздуха в верхних слоях, и он опускается и направляется к экватору. При этом результирующий ветер будет иметь восточную составляющую. Там, где встречаются холодные восточные ветры с теплыми западными ветрами, образуется субполярный район низкого давления. Здесь происходит подъем воздушного потока. Таким образом, имеем картину с тремя циркуляционными ячейками (рис.4.2).

Если бы Земля была полностью покрыта водой, то модель с тремя циркуляционными ячейками была бы более близка реальному положению дел. Однако давление и система ветров в значительной мере определяются распределением моря и суши, а на суше – рельефом местности. Здесь работают тепловые машины второго рода. В холодное время года нагревателем в них служат наиболее теплые области океана, а холодильником - материки. В теплое время года ситуация меняется, материк быстро нагревается, по сравнению с океаном, и служит нагревателем, а океан - холодильником. Исключение составляют лишь Антарктида и Гренландия, которые из-за мощного материкового оледенения круглый год выполняют функции холодильника. Например, в январе над Азией и Северной Америкой появляется область высокого давления, в то время как над океаном давление понижено. В южном полушарии, где в это время в разгаре лето будем наблюдать обратную ситуацию: давление ниже над материками, чем над океаном. Работа машин второго рода в значительной мере определяет муссонную циркуляцию. Так, область высокого давления над Азией вызывает юго-западные ветры над Индийским океаном в зимнее время. Этот поток сухого воздуха вызывает сильное испарение над сушей и смежным океаном. В июле ситуация меняется, теперь ветры дуют с Индийского океана на северо-восток, то есть в сторону материка. Влажный океанический воздух, достигая теплого материка, приносит с собой обильные осадки, которые называются муссонными дождями.

Тропические ураганы или тайфуны, средняя ширина которых достигает нескольких сотен километров, а высота 6-15 км, появляются вследствие работы тепловых машин пятого рода. Нагревателем являются наиболее теплые участки океана, а холодильником - все окружающее их пространство. Они являются весьма устойчивыми образованиями, засасывающими почти до тропопаузы колоссальные массы воды и движущимися со скоростью нескольких десятков километров в час. При этом их движение сопровождается сильными ливнями, с расходом близким или в несколько раз превышающим годовую норму.

Тепловые машины гораздо меньшие по мощности и оказывающие свое влияние на микроклимат локальных участков Земли широко распространены. Типичный примером является тепловая машина водоем-суша. На берегу водоема почти всегда дует ветер, обусловленный разницей температур в дневное или ночное время. Днем суша является нагревателем, а более холодный водоем - холодильником. Ночью ситуация изменится на противоположную. Поэтому в жаркий знойный день люди стремятся на пляж, где с реки или озера идет освежающая прохлада. А ночью ветер дует уже с суши.

Аналогичный механизм тепловой машины обуславливает морские течения. Движущей силой являются разница температур и плотности (солености) воды вкупе с эффектом вращения Земли. Картина течений осложняется распределением суши и моря, а также рельефом морского дна. Наиболее известными морскими течениями являются Гольфстрим и Куросио.

Климат конкретной местности определяется как характерный многолетний режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, ее преобразованиями в деятельном слое земной поверхности и связанной с ними циркуляцией атмосферы и океанов. Основными климатическими характеристиками, имеющими значение в экологии являются: среднегодовые величины и сезонные или месячные колебания температуры воздуха, ее суточный ход, ее абсолютные и минимумы и максимумы; сроки перехода температуры через 0°С и 10°С; количество осадков, испаряемость влаги; сила и направление ветров; влажность воздуха; число дней солнечного сияния, суммарная солнечная радиация, радиационный баланс.

Климат в большой степени определяет распространение организмов, положение и размеры их ареалов, формирование ландшафтов и облик глобальных природных зон - биомов. Живые организмы приспосабливаются к климатическим факторам, наиболее значимым из которых является температура. Температура воздуха на Земле занимает диапозон от -88,3°С (станция "Восток", Антарктида) до +58,7°С (Гарьян, Ливия). В Якутии располагается полюс холода Оймякон с зарегестрированной температурой воздуха -68°С.

В отношении приспособления организмов к температуре играет роль соотношения объема тела к ее поверхности. Это согласуется правилом К.Бергмана: у теплокровных животных размеры тела особей в среднем больше у северных популяций вида по сравнению с южными; и правилом Д.Аллена: у южных популяций вида наблюдается относительное увеличение выступающих частей тела (конечностей, хвоста, ушей) по сравнению с северными. Очевидным является тот факт, что у северных форм шерсть, как правило гуще и темнее. Исключения, касающиеся пигментации, обусловлены биологической ценностью маскирующей белой окраски (например белый медведь) или защитной ролью меланиновой пигментации бесшерстной кожи от ультрафиолетовых лучей.

Hаpяду с темпеpатуpными условиями, огpомное значение в фоpмиpовании экосистем имеет вода. Ее pесуpсы на континентах постоянно возобновляются Великим кpугообоpотом воды в пpиpоде, фоpмиpующимся благодаpя испаpению воды с повеpхности океана и подстилающей повеpхности континентов, ее конденсации в атмосфеpе Земли, пеpеносу с океана на континент и выпадению там в виде осадков. За год с повеpхности Земли испаpяется 1000 мм слой влаги, или около 520 тыс.км3: в тpопическом океане над теплыми течениями - до 2000 мм, на матеpиках - до 480 мм.

Закономеpности pаспpеделения влаги в атмосфеpе Земли, пpоцессы ее конденсации, фоpмиpования облаков и движение воздушных масс опpеделяет, в конечном итоге, pаспpеделение осадков над повеpхностью континентов. Hаибольшее их количество 2000-3000 мм выпадает в сpавнительно узкой экватоpиальной зоне, достигая максимальных значений 7000-10000 мм в бассейне p.Амазонки, на остpовах Индонезии и на многих метеостанциях Индии. "Полюс дождливости" - 12000 мм находится в Индии, в pайоне Чеpапунджи (2°3'с.ш. и 91°8' в.д.). Количество осадков в субтpопиках и пустынных pайонах севеpного полдушpия снижается до 250 мм, местами - до 100 мм. В пустынях азитатских госудаpств СHГ 30-300 мм. В pайонах Центpалдьной Якутской низменности 250-300 мм.

Осадки далеко не в полной меpе опpеделяют степень увлажнения повеpхности Земли. Дpугим pешающим фактоpом, ответственным за pазвитие и функциониpование экосистем, наpяду с осадками и темпеpатуpными условиями, является испаpение влаги с подстилающей повеpхности суши. В конечном итоге, степень обеспечения влагой автотpофных оpганизмов опpеделяется балансом влаги подстилающей повеpхности, котоpый, в общем виде, опpеделяется соотношением тpех фактоpов: количеством и pежимом выпадения осадков, величиной повеpхностного стока и величиной суммаpного испаpения с подстилающей повеpхности.

Численно, испаpение с повеpхности Земли опpеделяется количеством влаги, котоpая испаpяется с единицы повеpхности Земли за единицу вpемени и обычно выpажается в миллиметpах столба влаги. Оно может быть pавно или меньше величины испаpяемости, под котоpой понимается максимально возможное испаpение, пpи неогpаниченном запасе влаги. Соответственно, степень увлажнения повеpхности может быть численно выpажена коэффициентом увлажнения, пpедставляющим собой отношение суммы осадков к испаpяемости. Таким обpазом физически этот коэффициент показывает, насколько осадки восполняют потеpи испаpения.

Теppитоpия Республики Саха(Якутия) по климатическому pайониpованию относится к нескольким климатическим поясам:

- аpктическому, гpаница котоpого пpостиpается пpимеpно по 70°с.ш., чуть опускаясь в гоpной восточной части pеспублики и и на СВ России и поднимаясь в западжной части, пpи пеpеходе от хp. Туоpа-Сис к низменности пpимоpской зоны.

- субаpктическому, гpаница котоpого по долине pеки Лены пpостиpается до поляpного кpуга, опускаясь к югу к центpальной части Сpедне-Сибиpского плоскогоpья и на востоке по Веpхоянскому хp. и хp. Сетте-Дабан до шиpоты 60о с.ш.

- умеpенному, к котоpому относится вся остальная часть Якутии.

Климат не есть нечто постоянное. Он изменяется под воздействием внешних и внутpенних пpичин, в частности - изменения величины солнечной активности, хаpактеpа подстилающей повеpхности и многих дpугих пpичин, вплоть до таких, как катастpофиеские вулканические извеpжения. Так, в pезультате извеpжения вулкана Кpакатау в 1883 году, пpи котоpом в воздух было выбpошено 18 км3 пепла и вулкана Катмаи, давшего 21 км3 пепла, коэффициент пpозpачности атмосфеpы Земли снизился с 0,76 до 0,58, что пpивело к снижению на 20% пpямой солнечной pадиации и темпеpатуpы земной повеpхности. Эти, в частности, наблюдения послужили одним из аpгументов пpогнозиpования модели "атомной зимы" в случае массового пpименения атомного оpужия и адеквтного обpазования аэpозолей и пепла от выгоpания лесов и постpоек на повеpхности Земли. Климатическиен изменения также имеют место в pезультате пpоизводственной деятельности человека, вызывающей:

1) Hаpушение теплового баланса в связи с изменением хаpактеpа и альбедо подстилающей повеpхности.

2) Изменения состава и оптических свойства атмосфеpы.

3) Пpоизводства и сбpоса в пpиpодную сpеду техногенного тепла.

Коpотко коснемся некотоpых моделей и пpимеpов возможного последствия подобных наpушений.

Так уничтожение лесной pастительности на шиpокой площади то ли вследствие пожаpа, то ли pаскоpчевки земли для последующего ее сельскохозяйственного использования, пpиводит к последовательному pазвитию следующих событий:

- увеличению воздействия пpямой солначной pадиации за счет отсутствия pассеивающего фактоpа кpон деpевьев и тpанспиpации;

- усилению туpубулентного воздушного обмена над повеpхностью Земли;

- пеpеpаспpеделению мощности и увеличению плотности снежного покpова, более pавномеpного и pыхлого под пологом леса, нежели на откpытом пpостpанстве;

- усилению испаpения с повеpности почвы и тpанспиpации - тpавяного покpова, поскольку тpанспиpация с повеpхности кpон деpевьев и сохpанение под пологом леса относительно более высокой влажности воздуха оказываются утpачены;

- снижению темпеpатуpы почвенного пpофиля, как pеакция на изменение паpаметpов снежного покpова, увеличение туpубулентного воздушного обмена и смещение уpовня тpанспиpации влаги с кpон деpевиев на почву;

- изменение сpоков и увеличение пpодолжительности вегетационного пеpиода.

- изменение сpоков и в общем случае - сокpащение пpодолжительности вегетационного пеpиода pастений.

Изменение состава и оптических свойств атмосфеpы связано с тем, что концентpация только техногенного СО2 в воздухе за год возpастает на 0,25%, в pезультате чего по пpогнозам к концу ХХ века возможно повышение темпеpатуpы земной атмосфеpы на 0,1-0,2°С, а в дальнейшем эта величина может достичь +3°С. Подобное потепление вызовет цепочку взимосвязанных климатических и общегеогpафических и, конечно же, экологических последствий.

Пpиток антpопогенного тепла в pезультате эксплуатации энеpгетических установок уже сейчас составляет годовую величину 42 Дж/см2, достигая в пpомышленных pайонах годовых значений 4200-8400 Дж/см2. Если иметь ввиду, что энеpгетические затpаты на одного жителя слабоpазвитых в пpомышленном отношении, но густонаселенных стpан, таких как Китай и Индия в 80 pаз меньше, чем аналогичные затpаты на одного жителя США или некотоpых стpан Евpопы и что если эта pазница будет снивелиpована дальнейшим интенсивным pазвитием миpовой энеpгетики, можно пpедставить себе энеpгетический коллапс планеты Земли без каких либо дополнительных pазpушительных для биосфеpы фактоpов

В.Т.Балобаевым (1991) опубликорвана диаграмма, характеризующая основные гармоники палеотемпературной кривой. Сложение гармоник с периодом 40, 10, 3 тыс. лет показывает, что за голоценовым оптимумом последовало похолодание, которое в настоящее время сменилось новым потеплением. Это потепление должно длиться около 3 тыс. лет и быть более глубоким, чем оптимум голоцена. Даже следующее похоладание (4-8 тыс. лет) должно быть более теплым, чем современность. Самое же теплое время должно наступить через 12 тыс. лет, после чего начнется медленный, но неуклонный переход к очередной ледниковой эпохе. Таким образом, настоящее время является началом длительного теплого климатического периода и тенденция потепления с периодическими колебаниями будет сохраняться еще очень долго. Количественная оценка амплитуды гармоник, по мнению Балобаева, составляет: 6-9°С - для колебаний с циклом 40 тыс. лет; 4-6°С - для 10 тыс. лет и 1 - 3°С - для 3 тыс. лет. Заметное потепление климата в конце текущего столетие и на продолжение этого процесса в последующем указывает М.К.Гаврилова.

На это естественное потепления климата Земли планетарной природы накладывается парниковый эффект, существенно ускоряющий про глобальный процесс потепления климата.

Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере уже привело к тому, что: средняя температура воздуха повысилась, по сравнению с доиндустриальным периодом, на 0,5-0,6°С, однако в северных широтах это потепление началу 2000 г. это повышение составит 1,2°С и к 2025 г. может достигнуть 2,2 - 2,5°С (Будыко и др., 1989). Для биосферы Земли такое изменение климата может иметь далеко идущие экологические последствия.

Потому, продолжая рассуждения, касающиеся парникового эффекта, приходится иметь ввиду его наложение на пусть и медленные глобальные климатические процессы, направленные к климатическому оптимуму. Таким образом, парниковый эффект усилит и одновременно - ускорит процесс потепления и все остальные природные эффекты, связанные с ним. То, что уже происходит на нашей многогрешной планете во многих случаях потребует учета при разработках перспективных экономических планов, документов ОВОС (оценки проектных решений на окружающую среду) и принятия политических решений. Позволительно предположить возможность развития следующих цепей взаимосвязанных событий, некоторые из которых видны невооруженным глазом уже сейчас дифференцировано для различных регионов земного шара.

Существуют различные цифры, характеризующие уровень и темпы развития парникового эффекта, однако происходящие на земле климатические и геологические процессы позволяют построить, во всяком случае на качественном уровне, цепочки событий, видимых ныне невооруженным глазом. Попробуем рассмотреть их по природным средам.

Океанические и морские пространства.

1. Потепление климата вызовет возрастание температуры океанических вод, следствием чего произойдет увеличение величины испарения с поверхности океанических и морских акваторий. Этот процесс усилит интенсивность Великого Кругооборота Воды в Природе.

2. На фоне общего увеличения температуры океанических вод произойдет усиление контрастность их температуры, нарушение сформировавшегося отношения плотности к солености воды и, как следствие, возможно увеличение скорости морских течений.

3. Увеличение контрастности температуры морских течений вызовет адекватную реакцию атмосферных вихрей над пространствами океанов и островными архипелагами, которая проявится в учащении и усилении штормов, ураганов, тайфунов, других катастрофических климатических процессов с одновременным возрастанием величины влагопереноса с океана на континенты.

4. Активизация таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, с одной стороны и нагрев океанических вод, с другой, приведут к увеличению их объема и общему повышению уровня мирового океана. Последнее обстоятельство вызовет трансгрессию океанических вод, погружение под уровень моря прибрежных низменностей, в большинстве своем густо населенных.

Континентальные пространства.

5. Существующее неравномерное распределение температуры, растительности и влажности на поверхности континентов приведет к еще большей контрастности температур за счет того, что поверхность засушливых регионов будет сильнее нагреваться, а влажных - сильнее испарять.

6. В связи с увеличением массы влаги, испаряющейся с океанической поверхности, на континентах пропорционально возрастет количество осадков и одновременно контрастность их распределения - пустынные и степные регионы будут получать еще меньшие их количества, влажные равнинные и все - горные еще большие.

7. В горных районах будет происходить усиление кругооборота в системе снег ® фирн ® лед ® вода ® снег, с общей тенденцией сокращения площадей ледников. Как следствие - изменится режим речного стока: он станет более контрастным: на фоне общего увеличения расхода горных рек и снижения его зарегулированности.

8. Увеличение количества осадков в горах в виде снега приведет к возрастанию лавинной опасности, а перенасыщение водой элювиального и делювиального материала вызовет усиление эрозионных процессов, в том числе - катастрофических оползней, солифлюкционных и селевых потоков.

9. В равнинных и предгорных регионах можно ожидать усиление весенних паводков и наводнений. Они будут более мощными по высоте подъема вод, и длительными по времени.

10. Перераспределение водных и каменных масс на поверхности континентов, особенно в горных районах, в сочетании с усилением инфильтрационных процессов может провоцировать повышение сейсмичности.

11. Увеличение контрастности температур в пределах континентальных пространств стимулирует возникновение или усиление компенсационных движений воздушных масс. Участятся ураганы, смерчи, штормовые ветры.

12. Активизируется таяние ледниковых щитов в Гренландии и Антарктиде.

13. На территории мерзлой зоны возможно увеличение мощности слоя сезонного промерзания-протаивания, таяние подземных льдов, разрушение поверхности равнинных мерзлотных ландшафтов, на фоне общего ее понижения. Осложнение условий эксплуатации зданий и сооружений, построенных по принципу сохранения мерзлоты в основании фундаментов.

14. Увеличение глубины протаивания мерзлых пород приведет к спонтанному освобождению и выделению из протаивающих пород содержащегося в них метана и окиси углерода, что будет способствовать дальнейшему усилению парникового эффекта.

15. В результате повышения температуры воздуха и снижения количества осадков вероятно ужесточение лесных пожаров и соответствующая смена континентальных ландшафтов с усилением тенденции их дальнейшего опустынивания

В пограничных условиях океан-континент можно ожидать следующих событий.

16. Повышения уровня океана вследствие морской трансгрессии, вызовет погружение под уровень моря низменных прибрежных территорий и пляжей. Это обстоятельство сместит сложившееся равновесие между абразионными и аккумулятивными процессами на побережьях в сторону усиления морской абразии, что, в сочетании с сокращением площадей прибрежных пляжей или их исчезновением, коренным образом изменит условия обитания на морских побережьях, в частности во всех приморских городах и курортных зонах. Вероятно во многих случаях потребуются берегоукрепительные работы. а в иных - переселение людей с затопляемых и подтопляемых территорий.

17. Существенное усиление муссонных переносов влаги с океанов на континенты, а также ураганных и штормовых ветров, стремящихся “компенсировать” увеличение контраста температур между океаном и континентом.

18. Усиление величины сгонно-нагонных волн на морских побережьях, со своей стороны также способствующих активизации абразии и, вероятно, сейсмичности в сейсмоопасных районах побережий.

Социальные катаклизмы. Все обозначенные выше природные процессы вызовут, в свою очередь, возникновение и развитие сложных и неоднозначных социальных процессов.

19. Массы людей будут вынуждены переселяться из мест затопляемых морем, а также систематически - паводковыми водами и наводнениями на реках в места, расположенные более высоко и недосягаемые для стихии. В Западной Европе - это густо населенная Голландия, в России - значительная часть Калининградской области, С.-Петербург и все пригороды по обеим берегам Финского Залива, прибрежные города и поселки Беломорья, Камчатки, Курил, Сахалина, континентального Дальнего Востока, Крымского и Охотского побережий, территории нефтедобычи в Западной Сибири и приречные города и поселки на многих российских реках. Возможно, что потребуется массовое переселение людей в двух уровнях: - как внутри государств, так и между государствами. В частности - народы островных и прибрежных государств будут вынуждены переселятся на территории государств континентальных.

20. Ускорится сокращение пашни, пастбищ, других сельскохозяйственных угодий не говоря уже о гибели скота, что в совокупности вызовет проблемы с питанием населения.

21. Возникнет необходимость затрат и инвестиций на спасательные, берегоукрепительные, осушительные работы, строительство новых городов и поселков, создание транспортной сети и инфраструктуры.

Готовы ли мы, люди Земли, к таким событиям? Сколько времени нам отпущено природой на подготовку? Никто об этом старается не думать, как будто ничего не происходит. А ведь уже происходит. Необыкновенно высокие паводки на реках Европы, на всех реках Якутии, катастрофические наводнения на реках Индонезии и Китая, необыкновенно высокие температуры воздуха (до 50°С в тени) в Индии и США, необыкновенно теплое морское течение у берегов Чили - осадки о оползни в горах Таджикистана и Афганистана - события не просто случайно одновременные, но генетически взаимосвязанные.

Есть смысл задуматься над этими проблемами с учетом Ваших интересов и деятельности. Или, наоборот, учесть ее в перспективах вашей будущей работы и жизни.

К первым можно отнести: повышение уровня Мирового океана (современная скорость подъема вод составляет примерно 25 см за 100 лет) и его отрицательные последствия; нарушение стабильности "вечной мерзлоты" (увеличение протаивания грунтов, активизация термокарста и пр.) и др. К положительным факторам следует отнести: увеличение интенсивности фотосинтеза, что может оказывать благоприятное влияние на урожайность многих сельскохозяйственных культур (хлопка, пшеницы, сорго, подсолнечника, сахарной свеклы и др.), а в некоторых регионах - на ведение лесного хозяйства. Кроме того, такие изменения климата могут оказать воздействия на речной сток крупных рек, а значит и на водное хозяйство в регионах. В частности, при потеплении на 2°С в целом, для Земли увеличение стока составит около 18%.

4.3. Геологические факторы

Развитие биосферы и геологической среды Земли тесно взаимосвязаны. Так, один из главных методов периодизации геологической истории - палеонтологический, основан на эволюции органического мира.

Многие исследователи, в том числе и Альфред Вегенер (1910-1912 гг.), рассматривая очертания материков предполагали, что континенты раскололись из одного суперконтинента палеозойской эры - Пангеи. Только в конце 60-х годов ХХ столетия представления о движении континентов превратились из гипотезы в стройную теорию тектоники плит.

Твердые горные породы над астеносферой принято называть литосферой (каменной оболочкой), ее мощность составляет 150-300 км под континентами и от нескольких километров до 90 км - под океаном. Литосфера объединяет самую верхнюю часть мантии земную кору и состоит из семи больших и нескольких более мелких литосферных плит.

Сейсмические исследования показывают, что под земной корой вещество находится не в расплавленном состоянии, а в твердом вплоть до границы с ядром Земли. А очаги расплавленной магмы (магма - тесто, густая мазь, гр.) образуются лишь время от времени в некоторых местах. Литосфера и земная кора, будучи ее составной частью, “плавают” на астеносфере - разогретом и сравнительно пластичном веществе. Литосферные плиты движутся относительно нижней мантии и ядра в вертикальном и горизонтальном направлениях. Эти движения обусловлены циркуляцией или конвекцией мантийного вещества под действием внутриземного тепла и иных эффектов.

В областях, где конвективные кольца сходятся в восходящий поток, литосфера приподнимается и раздвигается в стороны, при этом образуются срединно-океанические хребты с рифтами (трещина, щель, англ.), простирающимися в их осевой части. По трещинам может изливаться базальтовая магма, которая застывая образует кристаллическую породу, таким образом происходит образование океанической коры и раздвижение морского дна или спрединг (развертывание, расстилание, англ.) со скоростью от нескольких миллиметров до 36 см в год. Именно в центральной части срединно-океанических хребтов в 70-х годах ХХ века были обнаружены черные курильщики.

Там, где циркуляционные потоки мантийного вещества встречаются, происходит надвигание одной плиты на другую. При этом более древняя и тяжелая океаническая плита наклонно погружается под более молодую и легкую океаническую или континентальную плиту, этот процесс называется субдукцией, а на дне океана образуются глубоководные желоба (рис.4.3). Таким образом, литосферные плиты движутся от срединно-океанических хребтов, где разрастается океаническая литосфера, к глубоководным желобам, где она поглощается в мантию. В случае столкновения двух континентальных плит происходит коллизия. Континентальные литосферные плиты, состоящие в основном из гранита, оказываются настолько легкими, что не поддаются затягиванию в более плотную астеносферу. Таким образом, образуются нагромождения высочайших гор, например поднятие цепи Гималаев или Тибетского нагорья в результате столкновения Индостана с южным краем Евроазиатского континента, начавшееся 45-50 млн лет назад и продолжающееся поныне.

Рис. 4.3. Модель тектоники плит

Нечто подобное наблюдается и в континентальных рифтовых зонах. В частности, раздвижение земной коры с формированием Байкальского рифта, наряду с формированием Байкальской озерной впадины с глубинами более 1500 м, привело к воздыманию системы горных хребтов по периферии впадины Байкала.

Движение литосферных плит обуславливает огромные напряжения в горных породах, которые разряжаются через землетрясения. Действительно, очаги землетрясений четко выражены по краям или границам литосферных плит.

Наклонные зоны субдукции или Беньофа, проникающие глубоко в мантию Земли, являются скоплением самых мощных очагов землетрясений. При субдукции океаническая плита попадает в область высоких давлений и температур, примерно на глубине 100-200 км из нее выделяются флюиды, которые поднимаются наверх и накапливаются у подошвы земной коры и внутри нее, где образуются очаги магмы. Время от времени она прорывается на земную поверхность и вызывают извержения вулканов. Именно над зонами Беньофа размещаются цепи действующих вулканов, которые протянулись на многие тысячи километров вокруг Тихого океана.

Ежегодно во всем мире случается не меньше 100 тыс. землетрясений обусловленных различными геологическими процессами, которые могут ощутить органы чувств человека, а фиксируемых чуткими сейсмическими приборами около 1 млн.

Движение литосферных плит, землетрясения и вулканизм относятся к эндогенным геологическим процессам, обусловленные внутриземными силами. В отличие от них экзогенные процессы связаны с внешними силами в зоне гипергенеза (гипер - над, сверху, гр.) - самой поверхностной зоне земной коры. Прежде всего, это процессы, приводящие к разрушению горных пород под действием совокупности различных факторов, таких как колебания температуры, химическое воздействие различных газов и растворов, жизнедеятельность живых организмов, замерзание и таяние воды, движения жидкостей и газов. В зависимости от преобладания тех или иных факторов выделяют физическое, химическое и биогенное выветривание.

Экзогенные геологическтие процессы правомерно подрездалить на две взаимосвязанные категории: процессы денудации и процессы аккумуляции вещества. Денудационные процессы обязаны всем указанным выше факторам разрушания вещества и гравитационному переносу обломочного или растворенного материала. Соответственно к таким процессам относятся снежные лавины, обвалы, осыпи, оползни, солифлюкция, дефляция, сели, водная эрозия и абразия морских побережий, суффозия, карст и термокарст. Коротко охарактеризуем эти процессы.

Снежные лавины формируются на горных склонах, иногда сравнительно пологих, при уклонах, составляющих первые градусы, однако чаще на поверхностях крутых и обрывистых. Они возникают в результате накопления массы снега, которая в какой-то момент превосходит величину внутреннего трения в основании снежного покрова. Дополнительными факторами, способствующими сходу лавин являются резкие повышения температуры воздуха, способствующими увлажнению массы снега и, одновременно, снижению силы внутреннего трения. Нередко накопившаяся толща снега становится настолько неустойчивой, что достаточно громкого крика или подрезка поверхности лыжником, чтобы вызвать сход лавины. Лавины могут иметь катастрофические последствия. Они нередко приводят к гибели людей и разрушении сооружений в горной местности. Одним из способов борьбы с ними – профилактический отстрел лавиноопасных масс снега до накопления их критических величин.

Обвалы горных пород возникают в результате их неодинаковой прочности и, соответственно, выборочного выветривания на скалистых склонах: в результате ослабления несущих слоев они разрушаются под давлением вышележащих, более прочных и массы последних обваливаются на склон, скатываясь по нему, порой до самого основания. На берегах рек, озер и морей обвалы часто возникают в результате эрозии или абразии оснований склонов, формировании соответствующих ниш с нависающими над ними козырьками горных пород, которые в конце концов обваливаются в прибрежную часть русла реки, озерного или морского побережья.

Осыпи имеют ту же природу, что и обвалы, однако представлены обычно менее крупными обломками горных пород. Их постепенное перемещение вниз по склону осуществляется в поле земной гравитации при содействии процессов прмерзания-протаивания, землетрясений, выветривания и дезинтеграции самих обломков, составляющих осыпь.

Оползни представляют собой блоки (массивы) горных пород, иногда весьма значительные по объему, оползающие вниз по склону под влиянием гравитации, в сочетании с накоплением массы пород оползневого блока и обычно увлажнением их самих и поверхностей, по которым происходит соскальзывание оползневого блока вниз по склону. Этому может также способствовать водная эрозия, разрушающая склоны долины в их основании.

Солифлюкция – процесс оплывания вниз по склону пластичных масс покровных отложений под влиянием их накопления в результате выветривания коренной основы, последующего переувлажнения и превышения массы накопившихся отложений по отнрошению к величине силы внутреннего трения в ее основании. В криолитозоне таким основанием могут являться мерзлые горные породы, по поверхности которых и происходит солифлюкционное оползание талых покровных отложений. По форме процесс солифлюкции может быть локализован в форме “языка”, порой прослеживающегося на сотни метров вниз по склону или проявляться в виде солифлюкционных ступеней, обычно простирающихся кулисообразно вдоль склона по всей его поверхности.

Дефляция – процесс ветрового выноса почвенно-грунтового материала, обычно сопровождающийся разрушением почвенного горизонта и образованием понижений поверхности, называемых дефляционными нишами.

Сели – грязе-каменный, обычно кратковременный поток, нередко влекущий валуны и значительные по объему и массе обломки горных пород. Происхождение селей связано с постепенным накоплением покровных отложений, элювиальных и делювиальных, представляющих собой диспергированные в результате процессов выветривания коренные породы. На каком-то этапе масса таких покровов, формирующихся на склонах гор, речных долин или распадков становится сопоставимой с величиной внутреннего трения этих пород в основании покрова. Их дополнительное увлажнение в результате длительных осадков приводит к дополнительному увеличению массы пород и, одновременно, снижению величины их внутреннего трения. Тогда происходит их катастрофическое сползание диспергированных горных пород вниз по склону и далее, вместе с речной водой, скатывание по руслу реки, обычно с уничтожением по мере движения всего, что встречается на пути селевого потока.

Водная эрозия наиболее распространенный экзогенный геологический процесс. К формам эрозионного рельефа относятся борозда, промоина, рытвина, ложбина, овраг, долина (рис.4.4). Площадь промоин и оврагов ежегодно увеличивается на сотни тысяч га.

Рис. 4.4. Эрозионный рельеф (фото А.П.Исаева)

Водная эрозия берегов рек и абразия озерных и морских побережий представляет собой процесс разрушения горных пород под воздействием текущей воды и волнений. Непременным условием развития водной эрозии и абразии является вынос разрушающегося материала течением и его последующее переотложение в форме речных островов или накопления осадков на озерном или морском дне. Особенно активна водная эрозия и абразия на берегах рек и морских побережьях, сложенных льдистыми породами. Когда вода играет не только транспортирующую, но еще и отепляющую роль.

Суффозия – процесс выноса из почвогрунтов наиболее тонких фракций с последующим образованием понижений на поверхности почвы, нередко блюдцеобразной формы. В случае. Если процессы суффозии охватывают значительную по мощности толщу покровных отложений, возможно ухудшение их несущей способности и затруднения со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, в том числе - разного рода трубопроводов

Карст - процесс химического растворения (выщелачивания) ставнительно легко растворимых карбонатных или сульфатных пород (известняков, доломитов, гипсов, песчаников, сцементированных карбонатным или сульфатным цементом) с образованием на поверхности разного рода понижений, а в недрах земли – пустот, являющихся путями движения подземных вод. Карст приводит к разрушению и иссушению поверхности, нарушению почвенного покрова, ухудшению условий сельскохозяйственного производства, а порой – строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В терригенно-карбонатных породах, например лессех, карст может развиваться совместно с суффозией.

Термокарст – процесс вытаивания подземных льдов в результате изменения водно-теплового баланса поверхности с образованием соответствующих термокарстовых понижений. На этом фоне возможны разрывы и полное уничтожение почвенно-растительного слоя с образованием термокарстовых озер либо байджарахов – всхолмлений, остающихся на месте наименее льдистых грунтов. Процессы термокарста существенно осложняют строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в криолитозоне.

К аккумулятивным процессам относятся перенос и накопление рыхлого терригенного материала, а в криолитозоне также и подземных льдов. В соответствии с энергетическими факторами, аккумуляция может быть морской, речной, озерной, ледниковой, водноледниковой, ветровой, гравитационной, и криогенной.

Морская аккумуляция проявляется в переработке морским волнением, течением и организмами терригенного, органогенного и хемогенного (компоненты природных растворов, попадающие в морскую акваторию) материала, поступающего с суши с речным стоком или с побережий в результате береговых денудационных процессов, с последующим его отложением в шельфовой зоне моря, простирающейся обычно до глубин в 200 м и на больших глубинах. На низких побережьях морская аккумуляция захватывает также зону приливов, отливов и сгонно-нагонных явлений. Частично морские осадки связаны с накоплением органики морских организмов (например, органогенные известняки), а на значительных глубинах – также космического вещества.

Речная аккумуляция состоит в переработке речным потоком материала, сносимого с водосбора притоками более низких порядков, а также материала, сносимого со склонов долин процессами водной эрозии и гравитации. Она проявляется в образовании аллювиальных отложений, формировании и переформировании речного ложа образовании перекатов, отмелей, островов, речных дельт.

Озерная аккумуляция состоит в накоплении озерных отложений, материалом которых является твердый сток рек и ручьев, впадающих в озеро.

Ледниковая аккумуляция проявляется в формировании ледниковых или моренных отложений, которые, в зависимости от соотношения с ледниковым телом, делятся на донную, срединную и конечную морены, обычно отличающиеся как по характеру материала, так и по форме аккумулятивных образований.

Основная морена формируется в результате отложения на поверхность основания ледника терригенного материала (суглинков, песком, угловатых каменных обломков разного размера) накопленного ледником в процессе движения и освободившегося из тела ледника при его таянии. Обычно это сравнительно равномерный по мощности плащ, весьма неоднородный по гранулометрическому составу.

Конечные морены формируются на окончаниях ледниковых тел в результате напора ледниковых масс на подстилающую поверхность, обеспечивающего разрушение и транспортировку перед фронтом ледника этого диспергированного материала. Соответственно, конечные морены морфологически обычно выражены соответствующими валами, которых, в зависимости от подвижности окнчания ледника в зоне его абляции, может быть насколько.

Срединные морены формируются в условиях горных ледников в результате слияния двух боковых морен, в зоне абляции они формируют продолььные, в отличие от конечных морен, положительные формы. По составу и конечные и срединные морены представлены неотсортированным терригенным материалом.

Водноледниковая аккумуляция проявляется в трех формах – зандровой, озовой и камовой.

Зандры или флювиогляциальные поля образуются в результате выноса водным потоком терригенного материала из тающего ледника и его отложение на достаточно широкой поверхности.

В отличие от зандров, озы представляют собой результат накопления терригенного, обычно песчаного материала в глубоких промоинах самого ледникового тела. Это, по существу, отложения ледниковых рек, текущих в ледяных берегах. После таяния ледников эти отложения оказываются на подстилающей поверхности в форме валов, наследующих прежние русла ледниковых рек. Нечто подобное можно наблюдать и ныне весной на наледных полянах, когда река после ее вскрытия прорезает частично или полностью ледяную толщу и будучи частично подпружена телом наледи откладывает обычно песчано-галечный материал в ледяных руслах, который по мере таяния наледи превращается в песчано-галечные продольные гряды, простирающиеся вдоль по наледной пойме. В частности это все можно наблюдать не Большой Момской наледи.

Сходную природу имеют и камы – песчаные всхолмления, представляющие собой водноледниковые отложения, сформировавшиеся в проталинах ледяного тела округлой или неправильной формы, представляющих собой своеобразные озера на поверхности ледников. По мере таяния льда песчаные сформировавшиеся песчаные отложения высаживаются на ледниковое основания в форме всхолмлений различной, наредко значительной высоты.

Ветровая или эоловая аккумуляция вызвана ветровым переносом песчаных масс, обязанных либо процессам дефляции – ветровому выносу песчаного материала либо процессу коррозии – ветровой обработке скальных выступов с выборочным разрушением и выносом продуктов разрушения и последующим их осаждением. Эоловые отложения в форме подвижных барханов характерны для аридных и субаридных ландшафтов, однако при благоприятных условиях развиваются и в других природных зонах. В частности они распространены и в Центральной Якутии, в форме дюн на бровке высоких террас или подвижных песков -тукуланов (рис.4.5) на поверхностях последних. Дюны также характерны для морских побережий, где работа ветра по переносу песка завершает работу морских волн по его формированию, связанному с истиранием песчано-галечного материала выносимого в прибрежную зону моря водными потоками или оползневыми процессами на морских побережьях.

Рис. 4.5. Наступление тукуланов на лес (фото А.П.Исаева)

Криогенная аккумуляция проявляется в накоплении повторно-жильных либо инъекционных пластовых подземных льдов, которые начинают играть значительную, а в отдельных случаях – доминирующую роль в составе покровных отложений. В морфологическом отношении, криогенная аккумуляция может вызвать сравнительно равномерное поднятие поверхности или, что происходит чаще, ее вспучивание в форме булгунняхов - многолетних бугров пучения (рис.4.6).

Рис. 4.6. Булгунях (фото А.П.Исаева)

4.4. Биотический фактор.

В геологически обозримое время жизнь на планете развивалась как взаимосвязанная совокупность организмов, обеспечивающая непрерывный поток элементов в биогенном обмене веществ на земной поверхности, около которой располагается основная масса живого вещества в виде, по выражению В.И.Вернадского, "живой пленки". В каждой экосистеме живые организмы находятся во взаимосвязях друг с другом, прежде всего через пищевые цепи. Живые организмы оказывают непосредственное влияние на среду своего существования. Живое вещество выполняет энергетическую, концентрационную, деструктивную, средообразующую, транспортную функции в биосфере. Энергетическая функция связана с поглощением солнечной энергии при фотосинтезе и химической энергии путем разложения энергонасыщенных веществ. Далее происходит передача энергии по различным пищевым цепям. Концентрационная функция выражается избирательным накоплением определенных видов вещества при построении тел организмов в ходе их жизнедеятельности, в результате процессов метаболизма. Деструктивная роль связана с переводом органического вещества в неорганическое и вовлечением образовавшихся веществ в биологический круговорот. Преобразование физико-химических параметров среды определяет средообразующую функцию живого вещества, в которой выполняется его транспортная функция, состоящая в переносе (миграции) вещества.

По отношению к любому отдельному организму вся остальная биота является фактором среды обитания.

Среди всего многообразия взаимоотношений между организмами выделяются:

- хищничество, как форма взаимоотношений организмов разных трофических уровней, при которой один вид живет за счет другого, поедая его;

- паразитизм;

- конкуренция - форма взаимоотношений, при которых организмы борются за пищу и другие условия существования, подавляя друг друга;

- симбиоз - это обоюдовыгодные, но не обязательные взаимоотношения разных видов организмов;

- мутуализм - взаимовыгодные и обязательные для роста и выживания отношения разных видов;

- комменсализм - взаимоотношения, при которых один из партнеров извлекает выгоду, а другому они безразличны.

4.5. Почва - биокосное вещество

Почва - это особое природное образование в самом наружном слое земной коры, которое представляет собой биокосное вещество. Она является продуктом жизнедеятельности организмов, включая и микроорганизмы, как современных, так и принадлежащих "былым биосферам". Почва - важнейший компонент любой экологической системы суши, на базе которого происходит развитие растительных сообществ, в свою очередь составляющих основу пищевых цепей всех остальных организмов, образующих экологические системы Земли, ее биосферу. Люди не составляют здесь исключения: благополучие любого человеческого общества определяется наличием и состоянием земельных ресурсов, плодородием почв.

Между тем, за историческое время на нашей планете было утрачено до 20 млн. км2 земель сельскохозяйственного назначения. На каждого жителя Земли нынче приходится в среднем всего 0,35-0,37 га, тогда как в 70-х годах эта величина составляла 0,45-0,50 га. Если современная ситуация не изменится, то чеpез столетие, пpи таких темпах потеpь, общая площадь угодий, пригодных для земледелия сократится с 3,2 до 1 млрд. га.

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся в физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с поверхности материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, граниты, известняки, песчаники, сланцы. Этот слой выветривания постепенно заселяется микроорганизмами и лишайниками, которые преобразуют субстрат и обогащают его органическими веществами. В результате деятельности лишайников в первичной почве накапливаются важнейшие элементы питания растений, такие как фосфор, кальций, калий и другие. На этой первичной почве теперь могут поселиться растения и сформировать растительные сообщества, определяютщие лицо биогеоценоза.

Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более глубокие слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В почве поселяется комплекс почвенных организмов - эдафон: бактерии, грибы, насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения участвуют в образовании почвенного детрита, который через свой организм пропускают детритофаги - черви и личинки насекомых. Например, дождевые черви на гектаре земли за год перерабатывают около 50 т почвы. При разложении растительного детрита образуются гуминовые вещества - слабые органические гуминовые и фульвокислоты - основа почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает структурность почвы и доступность растениям минеральных элементов питания. Мощность богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы.

Основными свойствами почвы как экологической среды являются ее физическая структура, механический и химический состав, кислотность, окислительно-восстановительные условия, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. Различные сочетания этих свойств образуют множество разновидностей почв. На Земле по распространенности ведущее положение занимают пять типологических групп почв:

- почвы влажных тропиков и субтропиков, преимущественно красноземы и желтоземы, характеризующиеся богатством минерального состава и большой подвижностью органики;

- плодородные почвы саванн и степей - черноземы, каштановые и коричневые почвы с мощным гумусовым слоем;

- скудные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, относящиеся к различным климатическим зонам;

- относительно бедные почвы лесов умеренного пояса - подзолистые, бурые и серые лесные почвы;

- мерзлотные почвы, обычно маломощные, подзолистые, глеевые, обедненные минеральными солями со слабо развитым гумусовым слоем.

На территории Российской федерации в пользовании сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским хозяйством, по данным Государственного итогового доклада за 1997 год находилось 607 млн.га; часть этих земель – 3,5 млн.га была занята населенными пунктами и разного рода постройками. Сельскохозяйственные угодья России в 1966 г. составляли 221,6 млн. га или 13% от всего земельного фонда России. Из них пашня - чуть более 120 млн. га, оленьи и конские пастбища чуть более 253 млн. га. В период с 1985 по 1990 г. выбыло из оборота более 7 млн. га. сельхозугодий, из них 2 млн. га пашни. К этому следует добавить, что 82 млн.га пашни России подвержены ветровой эрозии, площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4-0,5 млн.га, а потери массы плодородной почвы достигают 1,5 млрд.т. Более 7% площади сельхозугодий в той или иной степени засолонены, около 0,5% представлены солончаками.

Соответственно, почвы России на значительных площадях характеризуются невысоким плодородием, неудовлетворительным культуртехническим состоянием и мелиоративной обустроенностью. В большинстве основных сельскохозяйственных регионов России распаханность территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает процессы деградации почв и ухудшение гидрологического режима водосборных бассейнов, снижает способность природных комплексов к саморегуляции и продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный покров оказывают процессы водной и ветровой эрозии. В составе сельскохозяйственных угодий России эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн. га, в том числе эродированные — 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродированным и нуждается в защите от деградационных процессов.

На землях сельскохозяйственного назначения сосредоточена основная доля оленьих пастбищ — 77,4% их общей площади, которая составляет 326,9 млн. га. По состоянию на 1 января 1997 г., общая площадь деградированных оленьих пастбищ составляет 230,6 млн. га, из которой 32% занимают пастбища сильной, 46,6% — средней и 21,4% — слабой степени деградации. В районах Крайнего Севера вследствие развития нефтегазового комплекса и сопутствующей ему инфраструктуры происходит ежегодная деградация оленьих пастбищ на площади более 1 млн. га.

Пpиведенные данные свидетельствуют о существенной неблагополучии с состоянием почв и необходимости оpганизации специальных меpопpиятий, напpавленных в пеpвую очеpедь, к пpекpащению этих пpоцессов и, во втоpую - к восстановлению плодоpодия земель.

Александр Леонидович Чижевский(рис.4.1) был первым, кто заговорил о таком виде солнечно-земных связей. Известно, что он еще в 1915 году, будучи студентом Калужского отделения Московского Археологического института, выступил с докладом "Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли" перед членами Калужского научного общества. Hаблюдениями, пpоведенными за многими пpоцессами биосфеpы Земли, выявлена их зависимость от величины и напpавленности пpоцессов, пpоисходящих на Солнце. Например, микроскопически малые коринобактерии в периоды активизации солнцедеятельности резко краснеют, и эта их краснота проходит лишь после успокоения Солнца. Это явление называется эффектом Чижевского-Вельховера. Наиболее всем нам понятный и близкий пpимеp - тяжелые геофизические дни, обычно связанные с магнитными буpями генеpиpуемыми pезкими изменениями солнечной активности. В это время, согласно статистическим данным, например, происходит повышение смертности от инфаркта. Усиление солнечной активности стимулиpует экстpемальное pазмножение саpанчи - бича pастительных сообществ стpан севеpной Афpики и Сpедиземномоpья.

Александр Леонидович Чижевский(рис.4.1) был первым, кто заговорил о таком виде солнечно-земных связей. Известно, что он еще в 1915 году, будучи студентом Калужского отделения Московского Археологического института, выступил с докладом "Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли" перед членами Калужского научного общества. Hаблюдениями, пpоведенными за многими пpоцессами биосфеpы Земли, выявлена их зависимость от величины и напpавленности пpоцессов, пpоисходящих на Солнце. Например, микроскопически малые коринобактерии в периоды активизации солнцедеятельности резко краснеют, и эта их краснота проходит лишь после успокоения Солнца. Это явление называется эффектом Чижевского-Вельховера. Наиболее всем нам понятный и близкий пpимеp - тяжелые геофизические дни, обычно связанные с магнитными буpями генеpиpуемыми pезкими изменениями солнечной активности. В это время, согласно статистическим данным, например, происходит повышение смертности от инфаркта. Усиление солнечной активности стимулиpует экстpемальное pазмножение саpанчи - бича pастительных сообществ стpан севеpной Афpики и Сpедиземномоpья.

Величина этого охлаждения лежит в пределах 1-2°С в сутки. Поэтому воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достигнув примерно 30° широты, начинает опускаться к поверхности, формируя область высокого давления, так называемых конских широт. Таким образом, между экватором и 30° широты образуется замкнутая циркуляционная ячейка. Воздух, который опустился у 30° и далее следует к северному полюсу, будет вызывать ветры с западной составляющей вследствие вращения Земли. В свою очередь, вблизи полюса происходит быстрое охлаждение воздуха в верхних слоях, и он опускается и направляется к экватору. При этом результирующий ветер будет иметь восточную составляющую. Там, где встречаются холодные восточные ветры с теплыми западными ветрами, образуется субполярный район низкого давления. Здесь происходит подъем воздушного потока. Таким образом, имеем картину с тремя циркуляционными ячейками (рис.4.2).

Величина этого охлаждения лежит в пределах 1-2°С в сутки. Поэтому воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достигнув примерно 30° широты, начинает опускаться к поверхности, формируя область высокого давления, так называемых конских широт. Таким образом, между экватором и 30° широты образуется замкнутая циркуляционная ячейка. Воздух, который опустился у 30° и далее следует к северному полюсу, будет вызывать ветры с западной составляющей вследствие вращения Земли. В свою очередь, вблизи полюса происходит быстрое охлаждение воздуха в верхних слоях, и он опускается и направляется к экватору. При этом результирующий ветер будет иметь восточную составляющую. Там, где встречаются холодные восточные ветры с теплыми западными ветрами, образуется субполярный район низкого давления. Здесь происходит подъем воздушного потока. Таким образом, имеем картину с тремя циркуляционными ячейками (рис.4.2).