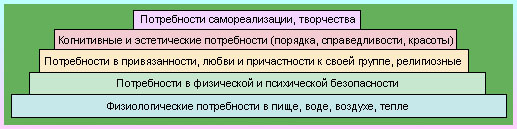

Рис.12.1. Пирамида потребностей человека по Маслоу

Часть 1. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Глава 12. Экология человека

12.1. Общие положения и определения

"Человек есть мера всем вещам – существованию

существующих и несуществованию несуществующих".

Протагор из Абдеры (ок. 490-420 гг д.н.э.)

И так, закончена основная часть нашего курса, вы запаслись достаточными представлениями о содержании общей экологии и проблемах, которые в рамках этой науки предстоит решать человечеству и можно уверенно приступить к экологии человека, к благополучию которого и направлено содержание всего курса. Быть или не быть? Этот вопрос, который в XVI веке поставил перед человечеством Шекспир устами принца Гамлета, встает сейчас со всей остротой перед людьми планеты Земля. Быть или не быть человеку? И если быть, то каким? И, в частности -

Вот круг проблем экологии человека, к осмыслению которых невольно приходит каждый, кому по долгу службы или по интересам приходится заниматься экологическими, социальными, демографическими или медицинскими вопросами, исполнением решений, направленных к совершенствованию и обустройству нашего общего дома – Земли, ее национальных и региональных его квартир.

Иногда полезно вернуться в прошлое. Опустимся по лестнице времен в третий век до нашей эры, и прочтем в трудах Аристотеля, что "... растения существуют ради живых существ, животные - ради человека, домашние животные служат человеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи и других надобностей, чтобы получить от них одежду и другие необходимые предметы. Если верно то, что природа ничего не создает в незаконченном виде и напрасно, то следует признать, что она создает все упомянутое ради людей". Нечто подобное усматриваем мы и в ветхом завете, когда после сотворения Человека, мужчины и женщины "И благословил их Бог и сказал им Бог: Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными и над всякими животными пресмыкающимися по земле" (Бытие 1.28)

И сказал Бог: вот Я дал вам всякую траву сеющую семя, как есть на всей земле и всякое дерево у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу. (Бытие, 1.29).

Из этих древнейших и множества других текстов религиозного и научного содержания однозначно следует особое положение человека во вселенной. А необходимость удовлетворения желаний, потребностей каждого человека и должно было быть главной заботой правительственных и иных чиновников. После этого необходимого вступления, определимся с содержанием термина "ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА"? СЭС определил экологию человека как "Область знаний, которая изучает влияние природной среды на человеческое общество и особенности урбанизированных биоценозов".

Это определение не охватывает всего человеческого окружения, поскольку помимо природной среды любого человека окружает еще среда социальная, производственная, также оказывающие на него влияние. Кроме того в этом определении отсутствует сам человек, как личность, как единый живой организм, а также обратная связь между человеком и средой его обитания, на которую он активно воздействует.

Согласно Казначееву, экология человека есть "... новая синтезирующая наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с окружающей средой, вопросы развития народонаселения, сохранения и развития здоровья, совершенствования психических и физических возможностей человека. Раскрытие закономерностей производственно-экономического целевого освоения регионов Земли в процессе их преобразования деятельностью человека".

Подобная трактовка экологии человека охватывает ряд смежных, достаточно самостоятельных научных направлений, включая демографию, экономику, социологию, экономическую географию и корреспондирует с определением Б.Б.Прохорова, рассматривающего ее как ассоциацию медико-биологических, географических, исторических и общественных наук, которые в рамках экологии человека изучают взаимодействие групп населения с окружающей средой и географическими подразделениями.

С ним согласна и ректор медицинского института ЯГУ П.Г.Петрова, которая полагает, что "Сегодня мы с полным основанием можем сказать, что экология человека - это междисциплинарная область знаний. Это конгломерат наук. Это наука о человеке, его прошлом, настоящем и будущем. Решение глобальных человеческих проблем, в том числе, и прежде всего - экологических, возможно лишь на основе синтеза знаний и коллективных усилий, направленных к решению этих проблем".

(Позволю напомнить, что конгломератом называют горную породу, состоящую из прочно сцементированных между собой галечек обычно различных по своему составу). Сказанное позволяет рассматривать экологию человека как науку о человеке, синтезирующую, в конечном итоге, все знания о нем.

Тогда "экологию человека" можно определить как комплексную медико-эколого-социально-экономическую отрасль знания, где здоровье людей, социальные, экономические и природные условия рассматриваются как взаимосвязанные составляющие среды и жизни человека.

Отсюда вытекает и основное назначение экологии человека как науки: обеспечить гармонизацию процессов взаимодействия людей между собой и с внешней средой, имея стратегическую цель - обеспечение условий устойчивого развития общества в благоприятных для этого социальных, ресурсных и экологических условиях.

И так, составными частями системы знаний, которую можно определить как экология человека есть человек и окружающая среда его обитания. Продолжим рассмотрение вопроса характеристикой человека.

12.2. Человек и его окружение

Не вызывает сомнения существование взаимосвязи здоровья человека с окружающей его природной средой, в том числе - средой измененной воздействием на нее человека. Однако, окружающая человека природная среда - это мощный, но не единственный фактор, определяющий наше здоровье: физическое и психическое состояние, работоспособность и возможности адаптации к изменению внешних условий. Оценить последствия взаимодействия человека со средой возможно с использованием системного анализа, позволяющего, пусть и с некоторой долей условности, рассмотреть всю совокупность факторов взаимодействия человека со средой. Попробуем построить такую систему взаимодействий на антропоцентрическом подходе, т.е. принимая условие, что центром происходящих в системе взаимодействий между ее компонентами является человек.

Анализируя структуру воздействующих на человеческую личность факторов - компонентов антропоцентрической системы, и представив ее в форме круга (или сферы), в центре которого пребывает человек, представляется возможным вычленить сегментов (или зон) взаимопроникающих друг в друга и, одновременно достаточно дифференцированных по своим свойствам и по последствиям воздействия на человека. Эти сегменты: Производственная сфера, в узком смысле слова - технологическая, обеспечивающая реализацию социальных и материальных, биологических потребностей человека, в первую очередь.

Социальная, обнимающая социальные институты человеческих обществ (популяций, формаций), призванная обеспечить социальные потребности человека как одного из разумных членов общества:

Каждая из этих сфер способна оказать внешние влияния на человека. Однако, не трудно показать, что последствия их воздействия на него будут определяться еще и внутренним содержанием человека, его психической устойчивостью и физическим состоянием. Порой нескромный взгляд приводит к выяснению отношений с самыми неблагоприятными последствиями для личностей, их выясняющих, а в другом обществе подобная неловкость может лишь вызвать снисходительную улыбку.

Понятно также, что вычленение приведенных выше сфер в системе факторов взаимодействующих с человеком достаточно условно. Действительно, никакое производство не осуществимо без каждой из обозначенных здесь зон - природной, из которой черпаются природные ресурсы, информационной, несущей в себе представления об этих ресурсах, а также технологиях, которые могут быть использованы для их добычи и переработки, социальной, которая объединяет интересы работающих людей. И, тем не менее, правомерен и дифференцированный подход к анализу взаимодействия обозначенных зон с человеком в системе Человек « Окружающая среда. Однако, прежде чем обратиться к вопросам взаимодействия человека с компонентами окружающей его среды, необходимо коснуться и самого человека, рассмотреть природу возможных его реакций на эти воздействия.

12.3. Человек - личность

Согласно ак. И.Т.Фролову: человек - субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и сознанием, творческой активностью и нравственным самосознанием.

В соответствии с представлениями В.И.Вернадского, человек - составная часть живого вещества Земли определенного эволюционного типа, неразрывно связанная в своем развитии и существовании со всей биосферой нашей планеты. Одновременно только он, человек обладает возможностями воздействия на окружающую его природу энергетическими категориями, недоступными никаким другим живым существам. Одновременно человек - это личность, то есть элемент определенных социальных структур. В настоящем разделе внимание сосредоточено именно на личностных характеристиках человека, а не на его биологической сущности.

Человек как личность представляет собой относительно устойчивую целостную систему интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств, выраженных в его сознании и деятельности. Иначе, личность человека - есть устойчивая система социально значимых черт, характеризующих человека как индивида, как члена общества или человеческой общности.

Следовательно, личность - это всегда достаточно сложное целое, в котором можно вычленить три основные части или, как говорят психологи - основных блока.

1-й блок - отражает направленность личности, систему ее отношений к окружающему миру. Он раскрывается через мотивы поведения человека (т.е. причины, побуждающие его к деятельности или действиям, адекватным ситуациям), через потребности человека, его чувства, эмоции.

2-й блок объединяет возможности личности, психологические предпосылки успешности ее деятельности в той или иной области. В частности - это воля, способности, интересы.

3-й блок характеризует стиль поведения личности и объединяет такие черты, как характер и темперамент.

Анализ всех этих признаков, в их сочетании, позволяют понять, а при необходимости - спрогнозировать, предвидеть те или иные действия человека, объяснить почему он поступил именно так, а не иначе. Остановимся подробнее на содержании этих трех блоков, начав их анализ с характеристики потребностей человека.

Потребности человека в широком понимании этого термина есть необходимость в чем-либо для поддержания жизнедеятельности организма человека (развития, здоровья, активного творчества, воспроизводства) и удовлетворения его интересов, как личности, принадлежащей к определенным социальным группам и обществам.

Отсюда потребности, по отношению к человеку, есть фактор, побуждающий его к деятельности, направленной на их удовлетворение и выступают как источник его активности. В определенной степени потребности определяют направленность мышления человека, его чувств и воли.

Различают четыре основных вида потребностей: биологические, информационные, социальные и духовные. К социальным также могут быть отнесены потребности трудовые, экономические. Особое место занимают в формировании личности потребности духовные (религиозные, культурные, эстетические).

Существует иерархия потребностей от чисто биологических, первичных, таких как потребности в пище, воде и кислороде, без чего не возможно поддержание жизни, до утонченной потребности в самореализации, которая возникает в качестве завершающей на самом верхнем их уровне. Ее можно представить в форме пирамиды (рис. 12.1).

Потребности человека есть объективная реальность, его непременное свойство, как любого другого живого организма. Столь же естественно и стремление к удовлетворению своих потребностей являющееся мотивацией к действию, проявлению физической, интеллектуальной или социальной активности и эмоций, а в крайнем своем выражении является источником агрессивности и стресса.

Формирование потребностей человека - сложный и длительный процесс, обусловленный его воспитанием и средой в самом широком понимании, природной и социальной структуры этой среды, той информации, которую получает человек со дня его рождения.

Однако одностороннее развитие каких то потребностей, неадекватное возможностям их удовлетворения, может привести (и нередко приводит) к деформации личности, возникновению в человеке личностных свойств нежелательных для общества, а порой пагубных для самого человека.

Потребности человека как биологического вида по сути - потребности не только и не столько чисто биологические, сколько экологические. Действительно, Человек, как и любой другой организм, нуждается в таких свойствах внешней среды, которые обеспечивали бы необходимый для его существования обмен веществ. Через удовлетворение этих потребностей реализуется развитие, поддержание и воспроизводство жизни. Это потребности в жилище, пище, одежде, тепле, защите от стихийных бедствий. Особо здесь следует выделить потребность в брачном партнере, поскольку эта необходимость в человеческом обществе реализуется не только через удовлетворение биологических, но также социальных и духовных потребностей.

В каждой из выделенных категорий потребностей можно различать их материально-энергетическую и информационную части.

К числу биологических, следует отнести и потребность в экономии сил в производственной деятельности, побуждающая человека искать наиболее легкий и малозатратный энергетический и ресурсный путь к достижению цели. Отсюда возникает непрерывное совершенствование технических средствах, позволяющих производить материальные блага с наименьшими затратами сил и ресурсов, стимулирующая производство научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Однако, крайнем случаем переразвитой потребности экономии сил известен как обломовщина, выражается в физической и умственной лени, апатии, инфантильности. Возможность удовлетворения потребностей осуществляется через производство материальных благ, через труд, которым человек, по выражению К.Маркса "... регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой". Удовлетворение любых потребностей требует, в свою очередь, информации о путях достижения этой цели, способах преодоления препятствий к ее достижению. Отсюда вытекает необходимость в информационных потребностях. Однако последние правомерно рассматривать и в качестве совершенно самостоятельной категории, как потребности узнавать новое, ранее неизвестное. Постигая закономерности развития окружающего его мира, человек использует познанные им законы в создаваемых моделях, будь то научные теории, технологии производства, произведения картографии или искусства.

Естественное и необходимое удовлетворение материальных потребностей, приобретение для этого предметов домашнего обихода, одежды, технических средств, современной радиоэлектронной аппаратуры и компьютерной техники, всего того, что облегчает быт и рабочий процесс, необходимо и оправдано. Однако, в случае гипертрофированного, неуправляемого развития материальных потребностей их удовлетворение легко переходит в пустое накопительство практически неиспользуемых вещей или предметов, в "вещизм". Это могут быть разные вещи, это могут быть даже книги, если они покупаются для того, чтобы служить украшением интерьера зала и своими корешками с золотым или серебряным тиснением подчеркнуть разносторонние интересы обитателей дома. Отсутствие желаемой вещи, невозможность ее приобретения могут, в этих случаях, вызывать устойчивые отрицательные эмоции, отвлекать от действительно необходимых и полезных дел, принижать духовно-нравственный потенциал личности. Подобные ситуации, отрицательно влияющие как на личность, так и на ее взаимоотношения с окружающими людьми нашли отражение во многих религиозных наставлениях. Мы неоднократно будем обращаться к этим источникам человеческой мудрости не потому, что преследуется цель приобщиться к религии, но потому, что в них сосредоточены, сконцентрированы, наработанные веками, духовно-нравственные основания жизни и общения людей.

В равной мере биологическая (физиологическая) потребность к пище может быть гипертрофирована в обжорство со всеми вытекающими отсюда последствиями для здоровья человека. Если основные насущные потребности: физиологические, защищенности себя и своей семьи, и достойного положения в окружающей социальной среде полностью удовлетворяются, человек, как личность, получает дополнительные возможности для анализа собственных чувств, адекватного восприятия окружающей обстановки, развития самоуважения, необходимого для принятия самостоятельных решений. Очевидно и то, что именно такая ситуация способствует развитию социальной активности личности, реализации творческих способностей человека. И наоборот, необходимость повседневно бороться за возможность удовлетворения своих физиологических потребностей, опасаться за свое благополучие и благополучие членов своей семьи, добиваться достойного места в умах окружающих его людей, является объективным препятствием развития таланта и способностей личности и их реализации в делах, которые могли бы дать достойное моральное удовлетворение и материальную компенсацию. В определенных социальных условиях возникает противоречие между потребностями к производительному труду, отличающему человека от всех остальных живых организмов Земли, и к обладанию продуктами труда, к их накопительству. Формируется общество потребления. Само его существование предусматривает прямую или косвенную эксплуатацию каких-то иных общественных групп людей. В иных случаях гипертрофированные потребности к потреблению приходится рассматривать, как следствие деформации общественных отношений, как это происходило, например, у нас с обогащением партократического и чиновничьего аппарата, представителей депутатского корпуса, пользующегося всяческими, неоправданными льготами и благами.

Одним из следствий развития гипертрофированных материальных потребностей и их удовлетворения является дополнительная нагрузка на природные ресурсы поскольку любое производство начинается с эксплуатации тех или иных видов природного сырья. В резолюции Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся летом 1992 г. по этому поводу говорится о необходимости уделять особое внимание спросу на природные ресурсы, обусловленному нерациональным потреблением и эффективному использованию этих ресурсов, чтобы тем самым свести к минимуму их истощение и загрязнение природной среды. Отмечается, что хотя в отдельных странах существует весьма высокий уровень потребления, основные потребности значительной части человечества остаются неудовлетворенными или удовлетворяются неполно. Чрезмерный спрос и нерациональный образ жизни среди богатых слоев населения приводит к запредельно высокой нагрузке на окружающую среду.

Погоня за материальными благами, если она становится ведущим стимулом жизнедеятельности, отвлекает человека от духовных интересов, в определенной мере подрывает его интеллектуальные возможности. Рассуждения по этому поводу можно обнаружить во многих религиозных источниках. Мы неоднократно будем обращаться к этим основаниям человеческой мудрости, не потому, что преследуется цель приобщиться к религии, но потому, что в священных книгах сосредоточены, сконцентрированы, наработанные веками, духовно-нравственные основания жизни и общения людей.

Вот ответ Иисуса юноше, вопросившем его что надо сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною [Матфей 19.21]. И далее продолжил эту мысль "И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие". [Матфей, 19.24]. Если приблизить слова пророка к нашему миропониманию очевиден такой их смысл: если хочешь быть совершенным - не ставь перед собой цели обогащения.

Значительно более современным языком и уже без каких либо аллегорий писал об этом пророк молодой религии бахаи Баха-Улла: "Любая вещь, доведенная до чрезмерности, становится источником зла...". Это положение может быть дополнительно иллюстрировано высказываниями его сына и последователя Абдул-Баха: "Помните слова, с которыми я обращаюсь к вам здесь в Париже. Я предостерегаю Вас: не позволяйте материальным благам этого мира закабалить ваши сердца. Я призываю вас не почивать самодовольно на ложе равнодушия, но подняться и сбросить оковы".

Смена сложившейся парадигмы потребления, отход от ставшего уже обычным "чем дороже, тем престижнее" или "чем больше, тем лучше" к принципам разумной необходимости, обеспечивающей возможность достойной жизни современного человека - вот далеко не легкий путь, который надо будет пройти для того, чтобы приостановить, а в дальнейшем - снизить беспрецедентное расходование природных ресурсов, энергоемкость производства, продукции и благоустройства.

Резолюция ООН, принятая на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. отмечает тесную взаимосвязь нищеты и ухудшения состояния окружающей среды и подчеркивает необходимость в мерах, которые должны быть приняты на международном уровне в целях охраны и улучшения состояния окружающей среды, в полной мере учитывать существующие диспропорции в мировых структурах потребления и производства. Эти идеи также приведены в одном из принципов Бахаи, отражающим распределение средств к существованию. В частности, Абдул-Баха пишет: "Регулирование условий жизни должно привести к полному исчезновению бедности, необходимо, чтобы каждый, насколько это возможно, имел удобства и благосостояние, согласно своему рангу и положению". Понимая, что "Равенство - Химера! Достигнуть его невозможно", поскольку способности людей весьма различны, он подчеркивает, что "...ограничение богатства столь же важно, как и ограничение бедности. Насправедливы обе крайности, поэтому наиболее желательно умеренное благосостояние". Он адресует эту позицию членам правительств, вырабатывающим соответствующие законодательства, однако вопрос о самоограничении жизненных благ каким то разумным минимумом стоит перед каждым жителем Земли, думающем о ее будущем.

Гипертрофированные желания, не отвечающие реальному вложению в общественно-полезный труд личных усилий, отсутствие возможности удовлетворения этих желаний, порождают душевный дискомфорт, могут явиться фактором, стимулирующим антиобщественные поступки, преступления против общественной или частной собственности, деградацию личности, пристрастие к алкоголю или наркотикам. Из потребностей человека, возможностей их удовлетворения, рождаются чувства и эмоции. А осмысление складывающейся ситуации, на основании которого мы производим выбор своих, направленных к достижению цели, действий по реализации потребностей принято называть мотивацией

Чувство 1) по В.Далю – "состояние того, кто чувствует что- либо. Чувство боли, радости, любопытства". Можно добавить - чувство голода, боли, утомления, холода, озноба, болезненности. 2) Переживание, осознание человеком своего отношения к тому, что он делает и познает, к результатам своей деятельности, к другим людям, к самому себе, к возможности или невозможности удовлетворения своих потребностей. Правомерно подразделить их на парные, взаимопротивоположные категории, такие как: любовь - ненависть; радость - горечь: симпатия - антипатия (отвращение): привязанность - равнодушие; голод - сытость.

Чувство, как устоявшееся отношение человека к окружающему миру становится чертой личности. Важной характеристикой человеческой индивидуальности, служит, например, чувство юмора. Так ак. В.А. Ребиндер полагал, что науку делают люди веселые. Нытики и пессимисты, как правило, неудачники, ибо они не способны к творчеству. По мнению эколога К.Лоренца, юмор есть одна из форм социально приемлемой агрессивности, а смех представляет собой разновидность агрессивного поведения. Вместо того, чтобы атаковать противника мы высмеиваем его, разряжая свою агрессивность столь мягким способом. Люди, обладающие чувством юмора, как правило, высоко интеллектуальны, способны трезво оценивать происходящие события, адекватно на них реагировать.

Потребность самоутверждения в определенных ситуациях сделает смех злорадным. Потребность придти на помощь, разрядить напряженную обстановку обернется доброй шуткой. Потребность в восстановлении справедливости наполнит смех разящим сарказмом.

Эмоции, в отличии от чувства - более простое, сиюминутное и непосредственное переживание, вызванное какими-то действиями, чьими-то словами, какой-то, как правило неожиданной информацией. Как и чувства, эмоции могут быть положительными или отрицательными, но они всегда вызывают резкую актвационную реакцию организма, вследствие чего на короткое время эмоции могут возобладать над чувствами, "над разумом", толкнуть на необдуманный поступок, не адекватный действительной ситуации. Так нередко бывает в дискуссиях, коллективных "выяснениях отношений", выступлениях перед многочисленными слушателями, в других случаях, когда самоконтроль затруднен или потерян. В частности, на эмоциональной основе формируется так называемый "синдром толпы", который характерен тем, что индивидуальные реакции подавляются общим настроением массы людей, нередко действующих вопреки собственным установкам.

Эмоциональные реакции человека в значительной мере определяются не только характером поступившей к нему информации, но также его личностными установками их восприятия. В частности - уровнем интеллекта. Очевидно, что чем выше этот уровень умственного развития, тем легче и быстрее во времени человек сможет осмыслить случившееся, понять причину несоответствия каких то ожидаемых им событий реально наступившим, проконтролировать в полной мере адекватность своих действий. Интенсивность проявления эмоций связана с уровнем активации организма, а их направленность определяется ситуацией в целом и ее восприятием субъектом эмоциоционального воздействия.

Систематическое эмоциональное напряжение, связанное с недостаточной информацией или постоянными отрицательными эмоциями могут усилить активационные реакции организма до состояния стресса, что, в свою очередь, может вызвать нарушения в физиологическом и (или) психическом отношении. Одновременно эмоциональные напряжения стимулируют физиологическую и психическую активность организма, однако сила возбуждающих факторов и их индивидуальное восприятие не должна превысить какого то рационального уровня. Особо следует остановиться на мотивациях агрессивного поведения, как следствия эмоционального возбуждения и неадекватных реакций со стороны субъекта эмоционального воздействия. В качестве причины агрессивного поведения могут выступать факторы биологические, социальные и информационные.

Биологические мотивации агрессивного поведения предопределяются природными основаниями коры головного мозга и уходят в далекое прошлое, когда практически только агрессия могла предотвратить утрату территории, женщины, семьи или пищи в случае появления конкурента. По мере умственного и интеллектуального развития человека, все чаще возникали эпизоды альтернативных возможностей выхода из сложных положений с неагрессивным поведением, с подавлением первичных агрессивных склонностей. Исследования показывают, что агрессивные дети вырастают в семьях, где на детей не обращают внимания, не интересуются их школьными делами, друзьями, свободным времяпровождением.

Мальчики бывают более агрессивны в семьях малограмотных родителей, девочки в семьях с низким достатком. Особое беспокойство в США вызывает роль телевидения с демонстрацией актов жестокости. Эти сцены моделируют ситуации насилия и постоянное их созерцание может выработать у зрителей с неокрепшей психикой, в частности у подростков, стереотипические реакции собственных действий в аналогичных или близких или кажущихся близкими случаях. Подобные постоянно наблюдаемые сцены насилия могут вызывать повышенное возбуждение у лиц, склонных к агрессивным мотивациям. Или, наоборот, своим постоянством и однообразием выработать обратную реакцию равнодушия, которое может проявиться в неоказании помощи пострадавшим или подвергнувшимся насилию людям.

12.4. Психологические особенности личности

Психологические особенности личности определяются волей, способностями, интересами.

Воля - психологическая деятельность человека, определяющая целенаправленность в достижении поставленной цели, контролирующая поступки, связанные с преодолением препятствий на пути к ней, способность к внутренним усилиям, необходимым для достижения цели.

Для волевого акта характерно действие, определяемое не желанием "я хочу", но пониманием того, что это действие "необходимо". Вне зависимости от того, совпадает это с сиюминутным желанием или нет. Воля проявляется не только в умении достичь той или иной цели, но и отказаться от каких-то действий, от ее достижения если это необходимо, если эти действия могут принести кому-то вред. "Большая воля, - писал А.С.Макаренко, - это не только умение чего-то пожелать и добиваться, но и умение заставить себя отказаться от чего-то, когда это нужно". Волевое действие часто бывает связано с выбором альтернативного решения. Воля не есть нечто постоянное, заданное человеку с его рождения и сопровождающее его по всей жизни. Воля - качество переменное, она укрепляется с его взрослением и ее уровень существенно зависит от системы воспитания. Не способствуют формированию волевого человека неправомерно строгое воспитание в детстве, исключающее проявление личной инициативы, равно, как и потакание первому требованию ребенка. Не будучи способным аргументировать необходимость исполнения своих желаний и тем более прогнозировать последствия их реализации, ребенок целиком и полностью оказывается во власти родителей, постоянные запреты которых или наоборот, равнодушие к делам ребенка лишают его возможности наработать необходимые для жизни стереотипы волевого поведения. Став взрослым, он в первом случае предпочтет следовать за лидером, способным очертить круг его деятельности или поступков, отнюдь не всегда для него полезных; во втором предпочтет пассивное ожидание или неучастие и знаменитое русское "авось, все образуется само собой" каким бы-то ни было активным действиям. Очевидно, что по мере взросления и отдаления от родителей, воспитателей и учителей, формирование волевых качеств становиться исключительно прерогативой самого человека и происходит на основе постоянного анализа альтернативных ситуаций, возможных адекватных действий и прогнозирования их последствий. Человек всегда склонен к самоанализу, оценке своего "Я". И в числе качеств, которые всегда интересно знать, особенно молодым, насколько же сильной волей я обладаю. Существуют различные психологические тесты, позволяющие оценить волевые качества человека, однако наиболее объективные и, одновременно, целесообразные состоят в способности (или неспособности) избавления от вредных привычек и наработанных стереотипов поведения и речи.

К первым относится отказ от употребления , табака, алкоголя и наркотиков. Эти слова не случайно расположены в таком порядке. Человеку легче всего бросить курить, затем - пить и, обычно уже с помощью врача - употреблять наркотики. Трудности отказа от этих привычек состоят не только в физиологии - вхождении никотина, алкоголя и наркотических средств в систему обмена веществ, перевод такого "искаженного" обмена веществ на новый уровень, без добавления названных компонентов в организм, может оказаться достаточно болезненным. Трудности состоят также в необходимости преодолеть стереотипы своего поведения, связанные с закуриванием сигареты (после сна, после еды, во время разговора, во время всеобщего перекура на отдыхе, в случае какой то стрессовой ситуации или состояния глубокой задумчивости) или принятия спиртного в связи с...

Есть также питейные традиции, идти наперекор которым значит обречь себя на непонимание или откровенное пренебрежение, отторжение обществом. Знаменитое "если ты со мной не пьешь, значит ты меня не уважаешь" после каждой следующей рюмки выпитой вашим окружением, будет приводить его ко все возрастающей агрессивности. Найти в себе силы, не пойти на поводу - вот действительная проверка своей воли. Однако в первую очередь надо преодолеть себя, свое собственное "Я", которое будет находить массу причин, чтобы именно сегодня, в связи с... и в последний раз, ну в самый последний раз дать слабину и принять капелюшечку, ну самую малость.. И это самое "Я" не вспомнить вовремя, что "первая - колом, вторая - соколом, а третья - легкой пташечкой" и "лиха беда начало, а конца и не видать..". Успешный опыт формирования положительной мотивации против злоупотребления алкоголем иди куреньем состоит во внедрении в свое сознание семи принципов: 1) нигде, 2)никогда, 3) ни с кем, 4) нисколько, 5) ни по какому случаю, 6) никаких и 7) ни под каким давлением извне.

Для того чтобы психологически облегчить себе подобное испытание, целесообразно оговорить для себя его срок и сама мысль о том, что наступит день окончания поста облегчит бремя принятого решения. А когда наступит этот долгожданный день, окажется, что без труда можно пролонгировать это действо еще и еще, пока "отвычка" от этих привычек станет второй натурой. Однако, успех этих волевых усилий возможен лишь при условии понимания их необходимости для вашего будущего, для вашего физического и психического здоровья, здоровья ваших детей, уже родившихся или еще планируемых на перспективу, поддержания стабильных отношений в семье и устойчивой работоспособности. Только глубокое понимание смысла подобной акции поможет выработать мотивации, способные довести начатое до логического завершения, не сбиться и не свернуть с намеченного пути.

Надобно заметить, что не меньшие волевые усилия приходится прилагать и работая над правильной речью. Эта работа также требует постоянного внимания потому что отказ от удобных и привычных слов и фраз - означает также отказ от наработанных речевых оборотов, зафиксированных в вашем сознании может быть с самого детства. Отказ от них, замена на более целесообразные, отвечающие современным требованиям коммуникации - огромный труд, требующий предельного напряжения воли и внимания. И снова, приходится еще раз повторить, что успех преодоления этих языковых трудностей и выход на новый уровень культуры речевого общения состоится лишь при понимании его необходимости для вашего будущего в жизни, в бизнесе, преподавательской или иной деятельности, требующей от вас свободной грамотной и образной речи, сочетающей в себе красочность с точностью формулировок и аргументов. Только такое глубинное понимание смысла и необходимости подобной акции поможет выработать мотивации, способствующие тому, что начатое дело будет доведено до логического завершения и останется только поддерживать свою речь на оптимальном уровне всю оставшуюся жизнь.

Формирование волевых качеств подразумевает также их поддержание на каком-то необходимом для вас уровне. Он может быть различен, в зависимости от вашей жизни, условий работы, складывающихся отношений в семье и обществе. Между тем, возможны ситуации, когда незаметно и исподволь, как будто для вашего же блага, будут происходить посягательство на вашу волю, начинается процесс вашего обезволивания, зомбирования, с использованием психотропных препаратов, гипнотического или медитативного воздействия. Подобные приемы широко используются при вовлечении людей в организации или группы, называющие себя религиозными сектами, а на деле являющиеся прибежищем фанатиков или просто бандитов, использующих религию лишь в качестве удобной маскировки для овладения имуществом и деньгами "братьев по вере" или свершения их руками противоправных дел, не имеющих к религии никакого отношения. Сам процесс вовлечения происходит постепенно, незаметно для субъекта над которым работает руководитель такой организации, а зомбируемый человек, лишившись воли и не способный сопротивляться внешнему давлению, перестает осознавать свое истинное положение, уходит от семьи, отворачивается от окружающих его людей. Наиболее известными из таких сект, функционирующих на территории Украины и России, мобилизующих в свои ряды юношей и девушек, являются Церковь Муна и "Белое братство", порушившее многие семьи на всей территории этих стран.

12.5. Творчество, интеллект, характер

Высшей формой проявления человеческой деятельности, требующей предельного напряжения сил для создания духовных или материальных ценностей, дающая максимальное удовлетворение по достижении желаемых результатов труда является творчество.

Творчество - деятельность, порождающей нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, технической или эстетической полезностью.

Творчество специфично только для человека и, соответственно, эта способность может быть отнесена к первичным, базовым. Однако, в зависимости от воспитания, обучения и социального окружения, творческие возможности человека могут быть развиты, а могут быть подавлены или не развиты. Потому, как и религию оно может быть отнесено также и ко вторичным актуальным способностям.

Творческие возможности человека предопределяются уровнем его интеллекта.

Под интеллектом человека понимается ум, рассудок, его способность мышления, рационального познания.

По мнению многих исследователей, интеллигентный человек способен правильно, рационально судить о происходящих событиях, понимать и размышлять, и на этой основе - адаптироваться к окружающей среде и успешно справляться с меняющимися жизненными обстоятельствами. Одним из косвенных показателей уровня интеллекта является скорость мышления и принятия решений. Уровень интеллекта также может быть оценен по совокупности семи таких показателей, как:

Анализ перечисленных компонентов уровня интеллекта позволяет видеть, что они не могут оставаться постоянными для человека. Безусловно то, что с годами ослабевает память, замедляется реакция устного счета, а порой и пространственная ориентация. Однако эти изменения, оставаясь в каких то допустимых пределах, еще не могут служить показателем деградации интеллекта. Хорошо известно также, что наряду с людьми в равной мере показывающими высокий уровень интеллекта по всем названным показателям, есть люди, показывающие уникальные способности лишь в какой-то их части. Можно блестяще владеть словом, однако затрудняться в выполнении арифметических действий и наоборот.

Интеллект во многом связан со стилем мышления, под которым подразумевается открытая система интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей (ценностей, мотивации, интеллектуальных, профессиональных и характерологических свойств).

В практике выделяют пять стилей мышления и интеллекта. Синтетический стиль мышления создает качественно новое и оригинальное суждение. Обладателем синтетического стиля являются чрезвычайно чувствительные и противоречивые в рассуждениях люди. Излюбленным методом синтезаторов является спекулятивное теоретизирующее мышление, стремление совместить несовместимое, действуя по формуле "тезис — антитезис — синтез". Без надуманных теорий синтезаторы чувствуют себя неуютно. Нередко они усложняют жизнь себе и другим надуманными проблемами.

Основными стратегиями синтетического стиля мышления являются:

Как добиться пользы от синтезатора? Бросить ему вызов и заманить "джинна в бутылку"; постоянно добиваться осуществления принципа обеспечения дополнительности информации по обсуждаемой проблеме; научиться вести с ним "потешные бои" в обмене колкостями и шуточками; избегать бюрократии в генерировании новых идей и их обсуждении; постоянно опираться на процедурную справедливость.

Идеалистический стиль характеризуется широким взглядом на жизнь, глобальными оценками без детального анализа проблем и опоры на формальную логику, ее законы. Они, как и синтезаторы, не расположены концентрироваться на точных цифрах и фактах. Но в то же время они имеют повышенный интерес к целям, потребностям, мотивам и ценностям человека. Идеалисты в отличие от синтезаторов склонны считать, что все разногласия и споры можно уладить, сглаживая различия и акцентируя сходство. Идеалисты с синтезаторами в одной компании оказываются не на высоте.

Основными стратегиями идеалистического стиля мышления являются:

Как не отпугнуть идеалиста? Необходимо найти и оценить благородные намерения и цели его возвышенных идеалов, апеллировать к ним и просить помощи в решении актуальных задач, научиться поддерживать постоянную связь в диалоге; помочь ему быть приятным во всех отношениях, избегать конфликтов в общении с ним.

Прагматический стиль действует на основе девиза "Годится все, что работает". Прагматики выделяются склонностью к поиску новых способов удовлетворения своих и чужих потребностей, используя при этом только те материалы, которые лежат у них под рукой. В раскрытии истины они склонны к использованию кусочечного подхода, так как им чужда широкая картина анализа и обобщения. В то время как аналитик верит в интуицию, предсказуемость, идеалист — в благородное намерение, истинный прагматик не верит "в эту чепуху". По его убеждению, мир как целое непредсказуем, практически не поддается пониманию, а еще меньше — управлению. Прагматики хорошо чувствуют конъюнктуру и обладают способностью чутко улавливать спрос и предложение в самом широком смысле этих слов. К решению проблем они подходят с позитивной, оптимистической установкой, стремлением обернуть в свою пользу сложившиеся обстоятельства. Прагматики гибкие и адаптивные в мышлении, поведении и общении.

Основными стратегиями прагматического стиля мышления являются:

Как прагматика заинтересовать? Создать для него возможность контролировать ситуацию; научить его равноправному обмену мыслями; не мешать понравиться другим людям; овладеть искусством читать его мысли между строк; не хвалить себя; добиться сложения сил для успешного решения проблемы.

Аналитический стиль мышления отличает логическая, методическая, тщательная, детальная и осторожная манера решения проблем; на основе подробного плана, всесторонней информации они находят наилучшие пути ее решения. Если подход прагматика кусочечный и экспериментальный, то подход аналитика базируется на подробном, увязанном во всех деталях плане и на поиске поддающегося рациональному обоснованию наилучшего пути.

Основными стратегиями аналитического стиля мышления являются:

Как пробить броню аналитика? Для этого необходимо освоить его язык мышления; установить с ним контакт, научиться говорить "со стенкой"; тщательно готовить материал для беседы; научиться терпеливо слушать; вовремя "переводить стрелку" разговора в свою сторону, фактами и аргументами быстро и точно нащупать его теорию, извлечь ее на поверхность, чтобы конкретно повлиять и воздействовать на аналитика в нужном для Вас направлении.

Реалистический стиль мышления строится на основе девиза "Факты есть факты", т. е. они не теоретики, а прежде всего эмпирики. Реалисты считают, что любые два интеллигентных человека могут сразу прийти к согласию по поводу совместно наблюдаемых фактов. Реалистическое мышление характеризуется конкретностью и установкой на управление и коррекцию ситуации в целях достижения определенного результата. Реалист ближе всего к аналитику, его раздражают дедуктивные, формально-логические процедуры и стремление к постоянному сбору дополнительной информации. Реалист и синтезатор находятся на разных полюсах стиля мышления. Реалисты испытывают потребность контролировать ресурсы, людей, их результаты деятельности, а синтезаторы — потребность контролировать процесс, понимать и держаться впереди определенного решения, конфликта или просто аргументации.

Основные стратегии реалистического стиля мышления:

Как завоевать внимание реалиста? Необходимо заставить его уделить для Вас необходимое время; в беседе брать инициативу разговора в свои руки; научиться быть кратким; проявлять вежливую твердость; поощрять присвоение идей; создавать возможность для контроля ситуации с обеих сторон.

Возможности и успех в творчестве, помимо трудолюбия, во многом определяются характером мышления творческой личности. Если исключить музыцирование и художественные способности, определяются особенностями мышления творческой личности. Исследователи выделяют два типа мышления - конвергентное и дивергентное. При конвергентном мышлении все усилия направляются на поиски единственно верного решения, даже в том случае, когда реально могли бы прорабатываться и другие, не менее эффективные варианты. В отличие от конвергентного, носители дивергентного мышления стараются рассмотреть как можно больше вариантов и на этой основе выискать наиболее предпочтительный. Именно дивергентное мышление дает творческим личностям возможность из имеющейся в их распоряжении информации, путем ее анализа и сопоставления получать новые, иногда принципиально оригинальные решения.

Интерес, в психологическом плане определяет отношение человека к предмету, событию или ситуации, привлекающему его внимание какими-то свойствами или динамикой развития. Интересы связаны с мотивами действия и потребностями человека. Интересы могут быть охарактеризованы их содержанием, широтой, глубиной, устойчивостью и действенностью. Целенаправленное формирование интересов достигается процессом воспитания и обучения. В более узком плане интерес может рассматриваться как причина, побуждающая к определенным действиям.

Коснемся теперь стиля поведения личности, во многом определяющегося ее характером, темпераментом.

Характер - это индивидуальное сочетание существенных свойств личности, проявляющееся в привычных формах поведения человека, его поступках.

Физиологическая основа характера - сплав определенного типа нервной системы и сложных устойчивых временных связей, выработанных в процессе и в результате индивидуального жизненного опыта и воспитания. Одним из свойств характера является темперамент - индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его психической деятельности и поведения.

Темперамент есть проявление типа нервной системы в деятельности, в поступках человека. Есть различные подходы к оценке темперамента. В соответствии с идеями И.П.Павлова, различают четыре типа темпераментов.

1 - сильный, уравновешенный, подвижный - ("живой", по И.П.Павлову) - сангвинический тип, свойственный людям деятельным, жизненно активным в пределах разумного.

2 - сильный, уравновешенный инертный - ("спокойный" по И.П.Павлову) - флегматичный тип, свойственный людям мало активным, подчас равнодушным.

3 - сильный неуравновешенный, с преобладанием возбуждения ("безудержный" по И.П.Павлову) - холерический тип, свойственный людям эмоциональным, нередко задумывающимся над своими поступками после их совершения.

4 - слабый ("слабый" по И.П.Павлову) - меланхолический тип, проявляющийся в равнодушии, социальной инфантильности, лености.

Важно знать черты своего характера, его темперамент, чтобы в конкретных жизненных ситуациях контролировать свое поведение. Корректировать в возможных пределах нежелательные черты своего характера. Эти же знания необходимы для анализа и понимания поступков других людей, с которыми приходится иметь дело.

Большое значение имеют такие свойства характера или человеческой души, как благородство, откровенность, сдержанность, гордость.

Благородство по В.Далю – качество человека, "поступки, поведение, понятия и чувства […которого] согласные с истиною честью и нравственностью". Отсюда, благородство самым непосредственным образом бывает связано с бескорыстием. Порой благородство проявляется в тайном самопожертвовании, не думающем заявлять громко о своем подвиге и не требующем ответной благодарности. В другом случае благородство принимает форму повышенного внимания к чужому несчастью, к инвалидам и лицам, отверженным обществом. Оно же побуждает прощать нанесенные обиды, не отвечать злом на зло и отказываться в пользу других от своих прав. Благородный, порядочный человек не будет злословить, сплетничать, говорить о людях за глаза то, чего нельзя сказать им прямо в лицо. Он верен данному слову, никогда не позволит себе грубого обращения с людьми, даже с теми, с которыми ему пришлось разойтись вследствие несовпадения идейных убеждении или жизненных интересов. Он деликатно оберегает самолюбие даже своих врагов и удерживается от причинения им вреда и неприятностей. Наконец, все то же чувство благородства удерживает, его в границах умеренности в минуты наслаждения. Самым великодушным человеком следует признать того, кто, несмотря на веские основания быть недовольным своими ближними, все-таки остается расположенным к ним и даже жертвует собой во имя их блага.

Благородство всегда сочетается с откровенностью, в свою очередь являющееся следствием чистоты человеческой души, не боящейся обнаружить свои качества, или следствием твердости характера человека, уверенного в правоте своих взглядов и потому мало заботящегося о том, что о нем будут думать и говорить другие. К сожалению, доброжелательность к людям ныне столь мало заметна, что откровенность зачастую является опасным качеством для тех, кто ею обладает.

Природа в достаточной мере наделила большинство людей готовностью считать себя выше других. Как сказал поэт, Мы почитаем всех нулями, А единицами себя…

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на многих своих знакомых и близких: мы непременно увидим, что многие из них ценят себя выше того, что стоят в действительности. Это непременно приводит к мысли о том, что мы сами тоже не свободны от этого недостатка.

Если считать прямым следствием слишком высокого мнения о себе гордость, а по В.Далю "гордый – надменный, высокомерный, кичливий; надутый, … кто ставит себя самого выше прочих", то найдется нимало знакомых вам людей, кто не был бы заражен ею. Каждый из нас непременно смотрит на себя как на замечательного в каком-то смысле человека. При этом предмет собственного почитания могут составлять как черты своего характера, поведения, образа жизни, профессиональные качества, которые отличают или выделяют нас из нашего окружения. И как бы много ни было на свете людей ничтожных или глупых, ни один из них наверняка добровольно не поставит себя в этот ряд. Заносчивый часто отличается от скромного только тем, что говорит громко то, что тот думает, и выставляет напоказ то, что скромный скрывает.

Есть вид гордости, которой дают название благородной. Гордые в этом смысле люди ставят выше всяких похвал собственное внутреннее сознание исполненного долга. Тогда, как люди пустые гоняются за похвалами окружающих и признанием их заслуг в форме наград, похвальных листов, грамот и льгот.

Горд не тот, кто хочет казаться таковым: последний, пожалуй, может достичь своей цели, но он скоро собьется с этой роли. Ибо лишь прочное, внутреннее, неколебимое убеждение в своих превосходных качествах и своей особенной ценности делает человека действительно гордым. Даже если убеждение это ошибочно и основано на чисто внешних и условных преимуществах — это не вредит гордости, если только она существует в дей-ствительности и серьезно.

Злейшим врагом гордости служит тщеславие, которому сначала нужно добиться одобрения других, чтобы основать на нем собственное высокое мнение о себе; между тем как гордость предполагает, что такое мнение уже вполне прочно в нас утвердилось. Гордость часто вызывает против себя осуждение, исходящее от тех, у кого нет ничего, чем бы он мог гордиться.

Человек, обладающий отличительными достоинствами, поступает правильно, сохраняя их у себя на виду, чтобы не давать им прийти в полное забвение. Ибо тот, кто игнорирует свои достоинства, рискует получить аналогичное же отношение к себе самому со стороны окружающих. Нужно помнить слова Горация: "Являй гордость, заслуженно добытую".

Самолюбие принадлежит к числу тех черт нашего характера, которые нуждаются лишь в хорошем направлении, но отнюдь не в искоренении. Думать о себе и о своих делах больше, чем они этого заслуживают, полезно в том смысле, что тем самым поддерживается энергия к деятельности и стремление к достижению цели. Всякий новый вид деятельности вызывается, как правило, горячей верой в то, что будет получено нечто лучшее в сравнении с существующим. Твердая уверенность в своих силах служит вернейшим залогом успеха в каждом новом начинании. Вера в себя особенно похвальна в юности. "Если успеха могли добиться другие, то почему этого не могу сделать Я ?"- таково правило, которого следует придерживаться каждому.

Самолюбие и уверенность могут быть залогом многого хорошего, если только эти качества не перерастают тех достоинств, которыми человек обладает в действительности. В противном случае они способны сделать его только смешным в глазах окружающих. Человек, считающий себя выше того, что он заслуживает в действительности и потому ожидающий от других гораздо большей благодарности и больших знаков уважения, чем их получает, проводит всю свою жизнь среди терзаний и беспокойств. Противоречия и неудачи мучают его гораздо сильнее, чем обычного человека, поскольку каждая допущенная в отношении него несправедливость кажется ему имеющей гораздо большее значение. Напротив, скромность нас успокаивает, смягчает неудачи и увеличивает значение радостей.

Понятие личности системно. Психологи выделяют три подсистемы, составляющие структуру личности, назовем эту личность базовой:

Речь идет об активном процессе продолжения себя в другом или других индивидуумах, не в прямом наследственном, а в широком пространственном и временном понимании далеко за пределами сиюминутного фактического воздействия. Этот процесс продолжения себя в других индивидах, обеспечение своей идеальной представленности в других личностях за счет произведенного "вклада" называется персонализацией. Классические примеры тому дают основоположники религиозных систем, философских и социальных теорий, охватывающих своим влиянием массы людей и надолго определяющих их нравственные основания, социально-экономические и политические структуры общества.

Обсудив некоторые личностные характеристики человека, перейдем к рассмотрению его взаимодействия с производственной, социальной, информационной и коротко – духовной сферами, имея ввиду, что основные вопросы взаимодействия с природной средой были уже рассмотрены ранее.

12.6. Производственная сфера

Для удовлетворения своих разносторонних потребностей люди вынуждены вступать в производственные отношения и на протяжении многих лет жизни быть связанными с теми или иными видами производственной деятельности. Основное ее назначение конечно же состоит в обеспечении материального благополучия работающего и членов его семьи. То есть, в первую очередь - обеспечение его биологических потребностей. Однако, в отличие от муравьев, пчел и других социальных животных, труд дает возможность удовлетворения духовных и социальных потребностей человека. Вот что пишет о труде в стихотворении "Не позволяй душе лениться" поэт Николай Заболоцкий (1958 г), более 6 лет трудившийся в лагерях Магадана и Алтая и знавший, что такое труд не понаслышке.

Не позволяй душе лениться!

По существу, производство начинается со школьной скамьи, когда человека готовят к будущей работе и заканчивается оно формально пенсией по старости, когда производственная деятельность человека проявляется лишь дома, опосредовано, через воспитание внуков и помощь работающим членам семьи. Разрабатывая технологии производственных процессов, человек способен воздействовать на производство и, в то же время, характер производства воздействует на человека, меняя в каких-то пределах некоторые черты его характера, манеру поведения, реакцию на внешние возбудители, а по большому счету - также и состояние здоровья. С другой стороны и характер производства требует от человека определенных наклонностей, особенно в условиях современных роботизированных систем и на конвейерах. Не случайно в выборе специальности или в подборе кадров все чаще обращаются к социологам и психологам, используя тесты оценки природных наклонностей, предрасположение человека к той или иной деятельности.

Надобно заметить, что в искусстве, особенно - музыке, изобразительном искусстве, где наклонности человека достаточно очевидны и легко просматриваются, давно существует система конкурсов, позволяющая оценить действительные способности человека и его творческие возможности. Великолепные специалисты, известные во всех, без исключения видах человеческой деятельности, свидетельствуют, что наклонности, способности могут проявляться во всяком деле, если оно, по душе, если выполненная работа вызывает чувство удовлетворения.

Наиболее сложны вопросы экологии человека в производствах, вредных для здоровья вообще или для определенной категории людей, например детей, женщин, лиц, склонных к аллергическим реакциям или имеющим иные ограничения по здоровью. Вопросы техники безопасности и производственной гигиены решаются (должны решаться) индивидуально. Однако, массовое применение женского труда, например, в строительстве и ремонтных работах пути, свидетельствует о том, что до учета экологического благополучия народонаселения в производственной сфере еще далеко.

В условиях интенсификации производства, развития процессов урбанизации, все более обостряется взаимосвязь здоровья человека с состоянием экологии рабочей и селитебной зон, которые нередко объединяются в единые территории. С интенсификацией производства расширяется комплекс факторов, влияющих на здоровье человека. Помимо традиционных нагрузок на организм, вызванных загрязнением или запылением воздуха, температурным режимом, шумом, вибрацией появились производства с ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, повышенной радиацией, мощными магнитными, электрическими или высокочастотными полями. Совершенно новые физиологические и психические нагрузки возникают в компьютеризированных системах производства в системах человек-машина, на транспорте до и после рабочего дня.

Темп реакции человека в таких условиях, характер его реакций задается техническими средствами, вне зависимости от настроения или состояния работающего, требует от него повышенных адаптационных возможностей, обеспечивающих (или необеспечивающих) уровень производительности труда и при этом - сохранение здоровья и работоспособности на длительное время.

Осложнение условий труда в современном производстве сочетаются с резким ухудшением общей экологической ситуации в мире, и в особенности - городах, пригородах, районах интенсивного сельского хозяйства. Все это делает необходимым решение еще одной проблемы - проблемы состояния окружающей человека природной среды.

12.7. Социальная сфера

В чем суть социальных потребностей человека, откуда начинаются эти потребности? Почему даже при, казалось бы, полном материальном благосостоянии человек может быть не удовлетворен своим существованием. И наоборот, житейская мудрость гласит: "С милым и в шалаше рай!" Интересные мысли по этому поводу обнаруживаются в работах Блеза Паскаля (1623-1662) "Чем бы человек не обладал на Земле: прекрасным здоровьем, любыми благами жизни, он все-таки недоволен если не пользуется почетом у людей... Имея все возможные преимущества, он не чувствует себя удовлетворенным, если не занимает выгодного места в умах... Ничего не может отвлечь его от этой цели... Даже презирающие род людской, третирующие людей, как скотов, и те хотят, чтобы люди преклонялись и верили им".

В узком смысле слова социальные потребности - это необходимость принадлежать к какой-то социальной группе, занимать в ней определенное место, пользоваться вниманием и привязанностью окружающих, быть объектом их уважения и любви. Соответственно, социальная группа - это человеческая общность, выделяемая на основе какого-то признака: родственных отношений, наличия и характера совместной деятельности, "по интересам". Наименьшей социальной группой является семья, даже если в ее составе только двое. Наиболее распространенной и нередко сложно построенной - трудовой коллектив. Еще большую по численности общность представляют формальные или неформальные ассоциации коллективов, связанных едиными профессиональными интересами, например, все шахтеры г.Воркуты или Донбасса, объединяющиеся для отстаивания своих социальных и экономических интересов в стачкомы или неформальные профсоюзные объединения.

Отношения между людьми в коллективах очень не просты и определяются как внешними причинами, так и внутренними свойствами личности, ее характером, склонностями, способностями. У одних людей возникает устойчивая потребность лидерства. У других - не менее четкая потребность быть ведомым. Особенно ярко и непосредственно эти потребности наблюдаются у подростков и вызывают беспокойство, если лидером группы оказывается подросток или взрослый человек, с криминогенными или иными нежелательными для общества и воспитания молодежи наклонностями.

Лидерство - непременный атрибут трудового коллектива, который в силу организационной структуры всегда иерархичен и предполагает непременно наличие руководителей разных уровней и, соответственно, подчиненных или ведомых ими работников.

В случае, когда обличенный властью руководитель действительно является лидером, т.е. обладает необходимыми знаниями существа дела, умением общения с людьми, умением убеждения, гуманностью, сочетающейся с требовательностью к коллегам и к себе, в коллективе, как правило, создается нормальный климат, не возникают или быстро и безболезненно ликвидируются назревающие конфликты.

Однако нередки случаи, когда во главе коллектива оказывается человек не обладающий нужными качествами лидера, а лишь желанием быть им, руководить людьми. Не чувствуя опоры в знаниях, он неизбежно становится на путь диктата, убеждение заменяет принуждением, сознательную дисциплину, проявляющуюся прежде всего в результатах труда, подменяет формальным "присутствием". Обычный для таких руководителей случай - неприятие талантливых, самостоятельно мыслящих личностей, классных специалистов, которые "могут дискредитировать начальство". Возникают или искусственно создаются конфликтные ситуации, приводящие либо к уходу этих личностей, либо потере ими индивидуальности и творческого подхода в работе. Вокруг такого "лидера" постепенно формируется новая социальная среда (группа) людей с совершенно иными нравственными и жизненными устоями, творческие возможности которых подменяются славословием, а практическая деятельность - показухой и обманом.

Принадлежность к любой социальной группе, начиная от семьи, предполагает права и обязанности всех ее членов. Двойственность этих сложных взаимосвязей выступает, ощущается, оценивается и функционирует, как потребность в справедливости. Эта потребность справедливости, представление о том, что есть справедливо по отношению к себе самому и по отношению к другому - всегда индивидуальны. Неудовлетворение часто возникает именно из-за недооценки того, что действительно справедливо или не справедливо, между правами и обязанностями. Потому что в их основе лежит потребность иметь "для себя" и дать для " других".

Соблюдение норм в этом соотношении базируется на присущей всем членам общества социальной потребности следовать поведенческим, нравственным, эстетическим и другим общественно принятым эталонам. Надобно заметить, что эти эталоны общечеловеческой нравственности гуманности достаточно стабильны во времени, однако в отдельных общественных образованиях и на определенных этапах развития обществ приобретают те или иные особенности, отклонения от общепринятых традиций.

Глубочайшие деформации нравственности произошли в бывшем СССР, стране, зачатой в насилии, развивавшейся в насилии, лжи и полнейшим небрежении к человеческой личности, а ныне происходят в России, принявшей на себя основной груз прошлых ошибок. Уничтожение и изгнание цвета российской интеллигенции, разрушение религиозно-нравственных основ общественной морали, деградация политизированной литературы, культуры, искажение принципов межнационального общения привели, в конечном итоге, нашу страну к тому политическому, экономическому и экологическому и межнациональному кризисам, вся глубина которых полностью не проявлена и не осознана до конца.

Неудовлетворенность социальным положением, равно, как и материальным, во многом определяется личными качествами человека, его потребностями и в соответствии с чертами характера и личностными качествами, приводит к совершенно различным реакциям. В одних случаях это может быть осмысление сложившейся ситуации, изменение своего поведения и, тем самым, отношения со стороны оппонирующей социальной группы. В другом - попытка сменить социальную группу, уйти в другой коллектив с иными традициями и отношением между людьми. В третьих, в знак протеста против явной или кажущейся несправедливости, могут быть совершенны какие-то антисоциальные проступки.

В качестве коллективных протестов против социальной несправедливости широко используются забастовки, нередко лишь усугубляющие развивающуюся неблагоприятную экономическую и социальную ситуацию в обществе, в том числе и в семьях бастующих. Как индивидуальный протест последнее время стала применяться голодовка - ее использовал в своей практике борьбы за свои идеи и принципы крупнейший ученый и гуманист нашего века академик А.Д.Сахаров. Крайним случаем индивидуального протеста следует признать суицид.

Одним из способов изучения нравственной обстановки, предпринимаемом в целях предупреждения общественных взрывов и протестов, все шире применяется социальное прогнозирование, основывающееся на опросах определенных групп населения или членов коллектива. В этих опросах обычно участвуют социологи и психологи. Социологические лаборатории и службы нередко создаются в крупных промышленных предприятиях и являются обычным атрибутом зарубежных компаний.

Устойчивость психологической структуры личности, адекватность ее реакции на процессы, происходящие в окружающей человека среде порой подвергаются испытаниям экстремальными ситуациями. Особенно зримо это проявляется в стихийных бесчинствах толпы. "Синдром толпы" способен привести к притуплению таких свойств личности, как совесть, чувство ответственности, интернационализма. Ощущение единства людской массы, вседозволенности, всемогущества действия, освобождение от каких-либо нравственных устоев и обязательств может иметь и в ряде случаев имеет самые трагические последствия для общества, для самой жизни людей. Сумгаит, Фергана, Ош, Наманган и как крайнее проявление массовых националистических, сепаратических устремлений - события в Чечне дают примеры высшей степени деформации общественного сознания, имеющие далеко идущие социальные, экономические, политические и нравственные последствия. Среди множества причин, способствующих проявлению такого рода критических ситуаций - недостаточный культурный уровень, неразвитые духовные потребности их участников.

12.8. Информационная сфера и некоторые свойства информации

На всем протяжении существования человеческих общин успех их жизнедеятельности определялся, наряду с умением владеть ресурсами земли и использовать их для своих целей, также информацией о их общем количестве и качестве, распределении в пространстве, изменении во времени, доступности для использования. Отсюда на протяжении всей истории развития цивилизаций происходило непрерывное совершенствование систем получения, обработки, хранения и выдачи информации.

Р.Ф.Абдеев, рассматривая основные информационные процессы и динамику их развития, перечисляет направления их интенсификации, приведенные ниже с некоторыми изменениями и добавлениями:

1. Неуклонный рост разнообразия и объемов информационных потоков;

2. Увеличение темпов обработки и накопления информации в банках данных;

3. Увеличение скорости передачи сообщений;

4. Увеличение объемов новой информации;

5. Все более полное внедрение обратных связей и ускорение использования информации;

6. Совершенствование наглядности информации и удобства ее обработки и использования;

7. Рост технической оснащенности создателей и пользователей информации;

8. Унификация информационных потоков и рост доступности информации;

9. Формирование единого информационного пространства Земли.

Решение экологических проблем требует больших объемов информации по текущему состоянию значительного числа объектов (физическому, химическому, биологическому и т.д.), данных за продолжительный период наблюдении в отношении, картографических сведений, а также различных статистических материалов. Своевременную, достоверную и полную информацию можно получать, а также производить как при непосредственной общении со специалистами, так и опосредовано, через средства массовой информации или через информационные ресурсы государства и общества посредством современных средств вычислительной техники, связи и телекоммуникации. Наиболее эффективной частью информационных ресурсов являются автоматизированные информационные ресурсы (АИР). Именно они во многом определяют эффективность различных сфер экологической деятельности, начиная от выработки и реализации общей стратегии экологического обеспечения населения в целом и кончая решением повседневных задач.

Различают АИР общего назначения и встроенные в системы. Под АИР общего назначения понимаются информационные ресурсы, функции которых заключаются в формировании и предоставлении информационной продукции и услуг непосредственно конечному пользователю. К ним относятся: электронные издания; мультимедиа; базы данных (частично).

Свойства любых объектов могут быть проанализированы, познаны, оценены качественно или количественно, статистически обработаны и представлены в частной или обобщенной форме. Другое дело, что эта информация может быть, а может не быть востребована в тот или иной отрезок времени и она может претерпеть изменения в связи с изменением свойств объектов, подлежащих анализу. В этой связи правомерно согласиться с мнением тех исследователей, которые полагают, что информация является объективным свойством материи и, как и материя, сопричастна пространству, времени и движению, отражая те изменения, которые свойственны всем происходящим в природе процессам. Однако, являясь объективным фактором отражения свойств материи, она обладает специфическими характеристиками, существенно отличающими ее от материи, как таковой. В частности:

1. Информация, в отличие от материи, не могущей исчезнуть, а лишь переходить из одного состояния в другое, может быть уничтожена, может исчезнуть в результате действия времени, небрежности в ее хранении, или злого умысла. Так исчезают строки и страницы древних рукописей. Через определенное время стирается информация, записанная на магнитные носители. Это время может быть сокращено воздействием на них магнитом. Возможность исчезновения информации является ее объективным свойством, отличающим ее от материи.

2. Информация, в отличие от материи, может возникать и создаваться на основе осмысления уже имеющейся информации, что позволяет говорить об уровнях или иерархии информационного поля. Суть ее состоит в том, что комбинация информационных потоков, отражающих объективные свойства объектов и процессов может обеспечивать новые уровни синтетического их осмысления с получением информационных потоков следующего уровня. Отсюда вытекает, что:

3. Синтезируя информационные потоки, отражающие те или иные свойства объектов и процессов, оказывается возможным получить, прогнозировать (отразить!) свойства иных объектов и ход процессов, пока неизвестных, не существующих и не происходящих, но потенциально опасных или полезных и желательных. В таких случаях информация становиться реальной силой достоверного прогнозирования нового, заданного уровня свойств материалов, процессов, природных или социальных событий.

4. Если содержание и форма материальных объектов закономерно идентичны, то содержание и форма их отражения или предоставляемой информации могут существенно расходиться. Например, цвет снега обычно белый. Однако снег, покрывающий горные склоны на утренней и вечерней заре видится розовым, а после захода солнца при ясном небе приобретает цвет темно-синий, до фиолетового. Струи дождя, преломляя солнечные лучи, образуют многоцветие радуги. Белесовато-серый цвет известняка видится, в образце, темно-серым - в мрачный дождливый день, практически белым в продолжении ясного дня и нежно-розовым на утренней или вечерней заре, в зависимости от ориентировки поверхности по отношению к восходящему или заходящему солнцу.

5. Обладая свойством исчезать, стираться, разрушаться, информация может и накапливаться в форме различного рода архивов, изданий, картотек, а нынче также на магнитных и иных носителях, что позволяет концентрировать ее в банках данных и рассматривать, как один из видов социоприродных ресурсов, обладающих своими, неповторимыми в других категориях ресурсов свойствами.

6. Однако, информация может не только исчезать. Она может также и множиться. Раз возникнув, например на диске компьютера или экране телевизора она может быть тиражирована на магнитных носителях или на бумаге и таким образом стать доступной многим гражданам города, страны или даже мира.

Огромное значение имеют такие факторы, как доступность информации, оперативность ее передачи и практического использования в образовании, науке, производстве. По существу проблема ускорения темпов общественного производства и прогресса во многом определяются темпом формирования, обработки, передачи и использования информации в управлении.

Формированию единого информационного пространства будут способствовать успешно разрабатываемый в Великобритании способ передачи информации по электрическим проводам. В случае успешно доработки этого метода любая розетка электросети становится потенциальным разъемом для подключения принимающего и передающего устройства

Примечательно то, что на этом общем фоне рождения информационной цивилизации, в бывшем Советском Союзе и пока еще в России доступность информации существенно отстает от потребности в ней. Более того, необходимая широкому кругу пользователей информация гидрометеослужбы, космо и аэрофотосъемки (Госцентр "Природа"), других ведомств, занимающихся проблемами природных ресурсов, процессов, мониторинга природной среды оказывается недоступной из за высоких цен.

Крайне ограниченная доступность информации лишь заинтересованным специалистам не дает возможности ее подключения к многостороннем и пограничным исследованиям, что порождает их дублирование, неполноту и низкую представительность данных. А как следствие - несовершенство системы управления материальными, финансовыми, человеческими ресурсами и все те проблемы, с которыми столкнулась Россия и все ее граждане в это переходное время от одной системы к другой.

Однако и при таких факторах, неблагоприятных для развития информации в России, объективный ход времени таков, что средства массовой информации в силу ее оперативности, объективности и воздействия на общественное мнение, становятся "четвертой властью", способной существенно влиять на решения Думы. Правительства и Президента.

Есть еще одно обстоятельство, резко повышающее темпы научно-технического прогресса в период информационной революции - скачек в образовании, неизбежный для приобщения к новому уровню и темпу информационных потоков. Информационные технологии требует иных и новых знаний в области языков, семантики, информатики, компьютерного программирования и моделирования, прогнозирования и менеджмента. Обращаясь к информационным потокам необходимо представлять себе, что одним из естественных следствий неполноты анализа или синтеза изучаемых природных, техногенных или социальных систем, процессов, объектов или событий, может быть искажение информации человеческим разумом на стадии ее обработки, передачи или интерпретации. "Человеческая мысль, - писал В.И.Вернадский Б.Л.Личкову, - есть функция среды (биосферы), а не только организма. И аналитический прием разделения всегда приведет к неполному и неверному представлению, так как в действительности "природа" есть организованное целое... есть организованная земная оболочка - биосфера - и отражаться, как единое целое во всех наших научных представлениях".

Принципиальная возможность информации расходиться в своей форме от содержания, или, по крайней мере не полностью ему соответствовать, порой умышленно используется для того, чтобы передаваемые сведения вызвали бы искаженные, или просто ложные представления о действительных событиях, объектах, предметах или людях. Таким образом, ложная информация может восприниматься, как крайняя форма искажения информации для дезавуации каких-то данных, событий или личностей.

Однако, искажение информации может происходить и независимо от источников ее передачи и приема. Так информация, передающаяся системами спутниковой связи может быть искажена всплесками активности магнитосферы Земли - магнитными бурями. Информация о химическом составе вод или горных пород ограничена точностью анализа и в отдельных случаях также может оказаться неадекватной из за нарушения регламента проведения аналитических работ. Гидрометеорологическая информация всегда носит вероятностный характер, поскольку достаточно сложна обработка поступающих данных, а их интерпретация не всегда соответствует ходу метеопроцессов. Наконец точность картографической информации всегда определяется тремя факторами - разрешающими возможностями технических средств получения первичной информации о природных или техногенных объектах, масштабом картографических произведений и опытом картографа, выполняющего картографическую работу.

Уровень достоверности информации, передаваемой в устной речи или письменно, во всех случаях, если эта информация представляет собой не численные результаты каких-то наблюдений или исследований, всегда несет в себе субъективное начало. Оно определяется уровнем образованности и адекватности восприятия фактов лица, формирующего (или генерирующего) эту информацию и посредника, ее передающего. Искажение информации в этом случае может возникать на первом этапе - ошибки в записях, на втором - неадекватного ее восприятия (отражения) посредником или неточного устного или письменного изложения сути происходящих событий.

Оценивая степень вероятности искажения информации возможно вычленить три ее категории: информацию, генерируемую косными, абиотическими объектами природы, информацию, генерируемую биотическими, аноосферными объектами природы, т.е. живыми организмами, исключая человека и информацию, генерируемую ноосферными объектами природы - людьми и используемыми ими техническими средствами и системами.

В первом случае информация, относящаяся к свойствам косных природных объектов всегда предельно объективна, как и сами эти свойства. Однако постановка вопроса, обсуждаемого некоторыми философами, о передаче, отражении информации в косной природе, без учета деятельности живого вещества, живых организмов Земли, вряд ли правомерна. Как неправомерно полагать, например, процессом "отражения" реакцию речного берега, обрушивающегося в результате его подмыва рекой или растрескивание земной поверхности в результате катастрофического землетрясения.